天津地震台有今天的最新消息吗_天津地震预报

1.李四光预知的四大地震点有合肥吗

2.地震警报也有“盲区”?

3.天津上空出现奇怪云彩 请问是地震云么

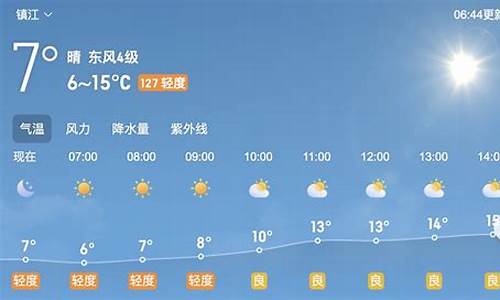

天气预报水平高

天气预测的大概过程是这样的:从各处的气象站、观测点得到相关的各种数据,然后把这些参数放入气象学家设计好的数学模型中,通过计算机计算出预测结果。这个计算量是相当庞大的,因此在计算机出现以前完全不可能做到。所以预测准确与否很大程度取决于数学模型。

混沌理论则认为类似天气这样的东西是无法被预测的,(参看“蝴蝶效应”。)因此花费在气象预测上的钱也是浪费。

但是通过卫星云图预测某一地区近期的天气状况还是准确的,只是当预测到某个地方某个时刻的具体天气或者温度则有很大出入。

为什么天气预报会如此不准?中国气象局中央气象台的杨贵明高级工程师解释道:“天气预报的准确率,是由观测资料的疏密决定。而我国现在的探空观测站一共只有100多个,折合每200多公里才有一个探空观测站。云的生命很短,一块大的雨云可能会在10公里内将雨降完,而雨没有降在观测点上,就观测不到。不仅探空站在空间上稀疏,在时间上也是如此,每天只有早8点和晚7点两次升起探空气球进行观测,其他时间仅靠地面观测站进行观测。而探空气球升起时没有遇到云,就无法预报。”

“几个小时发生的事情,在几天前就预报出来是不可能的。”杨贵明强调,“观测站就像是一张网中的点,网络越大、点越少则点与点之间的空隙也就越大,出现漏报、误报的几率也就越高。我国地域辽阔而天气观测的资金有限,所以出现漏报、误报也就在所难免。”

天气预报:先是有备,继而无患

天气预报只是一个概率预报,以降水为例,观测到冷空气入侵即将降下暴雨,这次降水的过程是可以准确预报的,然而具体到这场雨将会降落到哪个地区就只能提供一个概率了。可能北京是80%下,天津是50%。杨贵明介绍道:“目前小雨量降水落区的预报准确率在50%左右,最高能达到80%而最低只有30%多。大雨量降水落区的准确率只有30%左右。但是相比较上世纪只有百分之十几的准确率已经有了长足的进步。”

“大自然的想象是不受人控制的,人类只能摸索和利用。”杨贵明对记者说,“只有了解天气预报才能正确使用天气预报。就好像地震预警一样,即使报不准也得相信并取预防措施。天气预报也是如此,只是让你有备,才可能会无患。”

专家解析:准确率总在大幅度提高

到2010年,我国将初步建立气象综合观测系统,基本形成面向行业和全社会的气象信息共享平台,大幅提高天气预报的准确率。

中国气象局局长秦大河院士在接受新华社记者访时表示,“十一五”期间,我国还将加强突发公共现场大气综合探测、无线信息传输、应急气象信息处理平台、监控等应急系统设备建设;发布预报天数为7天的公众气象预报,台风、暴雨等气象预报质量提高5%至10%,24小时台风路径预报偏差在120公里内,年季旱涝、冷暖气候预测水平提高5%,粮食产量预报精度达95%以上,发布大气成分、雷电灾害、空间天气预报警报。建立重大灾害气象应急响应体系,提前半小时以上发布雷雨大风、山洪、泥石流等局地突发性灾害警报,气象预报警报公众覆盖率达95%。

究竟准不准,比比看

其实人们对于天气预报的不良印象还有个心理学的原因:出于思维的特点,人们总是会牢牢记住给他们造成不愉快经历的过程,而忽略带来愉悦的过程,这就是记忆的选择性。

震预报,是指用科学的思路和方法,对未来地震(主要指强烈地震)的发震时间、地点和强度(城级)作出预报。

我国通过对孕震过程和地震前兆的深入研究,逐步发展了带有中国特色的地震预报方法,形成了“长、中、短、临”的阶段性渐进式地震预报的科学思路和工作程序。

目前的地震预报是综合预报,是在综合分析研究地震活动、电磁、重力、地壳形变、地下水动态等方面异常后作出的科学预报。

李四光预知的四大地震点有合肥吗

李四光当年预测4次地震分别是:连云港市位于郯城-营口地震带。包括从宿迁至铁岭的辽宁、河北、山东、江苏等省的大部或部分地区。是我国东部大陆区一条强烈地震活动带。

郯庐断裂于苏、鲁交界交汇部位,自1990年以来一直被国家地震局列为地震危险重点监视区,郯庐断裂带处在强烈挤压并兼有右旋扭动的断裂段。由于它遭受的正应力大,剪切应力也大,易于积累大地震的能量,而难于以中、小地震的形式来释放,故该段地震强度大,频度低。

这个地震带上发生过的地震有:

1668年山东郯城8.5级地震

1969年渤海7.4级地震

14年海城7.4级地震

1983年11月7日山东菏泽5.9级地震

1995年9月20日山东临沂市苍山县5.2级地震

2003年6月山东青岛4.3级小震群活动

2006年2月9日临沂市汤头镇3.5级地震

据说,李四光前辈去世前,念念不忘的就是郯-庐地震带,他曾经预测,一旦发生地震,其毁灭性可能是唐山大地震的好几倍。

连云港市东海县“井”。 把探测地震的仪器探头放到地下5公里深处,那就能直接感受地震前期应力改变信息。因为深度就是发震层的顶部。做好防震抗震工作,对于我国东部沿海经济发达地区显得十分重要。

李四光当年预测4次地震分别是:

唐山

四川

邢台

临沂

四个中有三个

唐山

四川

邢台

已经地震过了……

邢台地震:1966年3月8日5时29分 1966年3月8日5时29分,在河北省邢台地区隆尧县东,发生了6.8级强烈地震,震源深度10公里,震中烈度为 9度强。继这次地震之后,3月 22日在宁晋县东南分别发生了6.7级和7.2级地震各一次,3月 26日在老震区以北的束鹿南发生了6.2级地震,3月 29日在老震区以东的巨鹿北发生了6级地震。从3月8日至29日在21天的时间里,邢台地区连续发生了5次6级以上地震,其中最大的一次是3月22日16时19分在宁晋县东南发生的7.2级地震。这次地震震源深度9公里,震中烈度为10度、这一地震群统称为邢台地震。

唐山大地震:16年7月28日03点42分7.6级,当天18点45分又在滦县发生了7. 1级地震,同年11月15日宁河发生了6. 9级地震,主震后的余震更加加重了地震灾害。唐山地震无明显前震,余震持续时间长,衰减过程起伏大,余震活动历经二十余年未平息,至今仍有4级左右地震发生。

唐山市区建筑物多数基本倒平或严重破坏,强烈的地震使交通中断,通讯瘫痪,城市停水、停电,铁轨发生蛇形扭曲,地表发生大量裂缝,还有喷水冒沙、塌陷,震前伴有发光现象。24.2多万死亡,16.4万人受伤。邻近的天津也遭到Ⅷ~Ⅸ度的破坏。有感范围波及重庆等14个省、市、区,破坏范围半径约250千米。

四川地震:2008年5月12日下午2点28分,四川省发生里氏8.0级强烈地震,震中位于阿坝州汶川县。地震造成伤亡惨重,目前已有三万多人遇难,无数房屋垮塌。

地震警报也有“盲区”?

李四光没有发表过“四大地震”的论述,所以不包括合肥,不能对号入座。

地震预报是世界难题,全世界都无法准确的预测出地震发生的时间、地点和震级,所以大家但凡看到明确某地将于某时发生某级地震的消息,必然是谣言,切勿传播。而且我国《防震减灾法》明确规定,地震预报发布的权限在省级以上人民,其他单位和个人无权发布。

李四光先生11年去世,他在世时,地震科学界从没有所谓“四大地震”的论述,社会上也没有”四大地震“的传说。70年代中期特别是唐山大地震后,“四大地震”的说法才开始在社会上流转。

扩展资料:

李四光关于地震的相关研究:

1966年邢台发生了强震之后,李四光深感地震灾害对国家和人民生命财产造成的损失之严重,在他生命最后的几年里,用了很大的精力投入了地震的预测、预报研究工作。他认为地震是一种地质现象,大多是由于地质构造运动引起的。

因此,对构造应力场的研究、观测、分析和掌握其动向,是十分重要的。他在邢台地震之后,对河间、渤海湾和唐山等地区孕育发生地震的可能性,提出过一些预测性的意见,后来证明是正确的,可惜这项工作他没有来得及深入总结,就与世长辞了。

百度百科-李四光

闽南网-2018山东临沂地震最新消息今天 李四光预测四大地震真

天津上空出现奇怪云彩 请问是地震云么

地震警报,不是地震预报

地震发生后,有纵波(P波)和横波(S波)两种主要地震波同时由震源向外传播。纵波传播速度较快,大约6公里/秒,但震动相对较小。横波速度较慢,大约4公里/秒,携带能量大,是大地震时造成破坏的元凶。地震警报系统是利用震中附近监测仪器捕捉到地震纵波后,快速估算地震参数并预测地震对周边地区的影响,抢在破坏性横波到达震中周边地区前,通过电子通讯系统发布预测地震强度和到达时间的警报信息,使相关机构和公众能取紧急措施,减轻人员伤亡和灾害损失。

地震预报,是在地震发生之前,对地震发生时间、地点和强度(俗称地震三要素)的预测报告。目前人类还不能准确地预报地震,它和地震警报完全是两回事。

地震警报从原理上就有盲区

地震警报技术本身在原理上就有一个不可避免的盲区,在警报盲区地震报警基本上是没有什么效果的,因为在盲区内的人们收到警报信息时,地震波已经过去了!实际上警报技术非常复杂,往往不是一个地震台就可以准确判断的,需要一个密度足够的地震台网。仅用地震波初始的几秒钟来判断是否地震,还很不成熟。这样处理时间就会更长,警报盲区就会更大。

P波快速判定地震是警报的关键

地震警报最关键的技术是快速判断地震技术,这是个非常复杂的技术,其复杂的原因有二,一是需要在地震台一收到地震信号后,“立即”判断是地震,最好是一两秒钟。这是极其困难的,因为常规快速处理一个地震(称为地震速报)需要一个地震台网,在整个地震波记录完整和扫过地震台网后,获得完整数据后进行处理。这里最大的问题是地震处动震相的识别,即使用计算机,最快也需要几分钟时间才能确定地震参数,而且有时还会出现错误。这种处理完全是根据地震波传播原理确定的可靠方法。可是这种方法对于地震警报是没有用的。

地震警报盲区实际上可能是地震破坏最大的区域

地震破裂带的长度是和震级有关,一般来说,5级地震为1-3km,6级为10-20km,7级为30-80km,8级为100-240km,9级为300-1000km。据上述分析,如果地震警报盲区为20km,就意味着盲区直径为40km,这可能就相当于7级地震的破裂带长度,一般来说也就是烈度最大的区域,也就是可能受灾最大的区域。可见地震警报对于大地震盲区以外的地震破坏是可以起作用的,而对烈度最强的地区的地震破坏作用有限。同时我们可以看出地震警报对于小地震作用不大,对于大于7级以上的地震盲区以外的地区的地震破坏具有减灾作用,笼统地说地震警报可以减轻地震灾害是不严格的。对于地震直接破坏最严重的区域可能是没有作用的。

地震警报对于烈度异常区及次生灾害和生命线设施的作用

地震警报对于地震的破坏减轻作用是有限的,但凡是大地震必然有两种现象必须重视,一是地震的烈度异常区域,例如唐山大地震时的天津宁河。二是凡是大地震必然引发次生灾害,例如汶川大地震的巨大滑坡。当然烈度异常区域往往距震中区域以一定距离。因此地震警报对于这些灾害的紧急避险还是有相当的作用的。即使是在地震警报盲区内,应该也会发挥一定的作用。另外地震警报对于生命线设施的紧急处置也是有作用的,即使在地震警报盲区,得到地震警报时地震波已经到达和过去,但是对于水电气这样的生命线设施的紧急处置还是有很大作用的,因为地震警报信号是在地震后几秒或十几秒发出的,是目前最快的地震报警,对于生命线设施取紧急处置,避免进一步产生水电气的次生灾害有很大的作用。

地震警报系统应有警报的快速确认和解除

鉴于地震警报技术的现状,我们不能对地震警报“求全责备”。日本气象厅在2007年10月1日发布地震警报系统投入使用时就明确指出,由于地震警报技术本身和地震台站环境的问题,包括其他震动的干扰、雷电干扰、仪器设备故障、地震判定技术的复杂,地震警报可能会出现漏、误、错报的情况。因此对于地震警报的确认和解除就非常重要,应该成为地震警报系统的重要组成部分之一。

地震警报是个复杂的工程需全社会的动员和参与

要建成一套有效的地震警报系统需要具备以下条件:一是高密度的地震台网:每20-30公里一台(实际上应该做到10公里一个台-本文作者注);二是好的处理系统:利用地震台网捕捉的信息迅速定位、计算震级;三是完善的发布系统:将警报信息迅速传递到电视、电台、手机、网络等公共平台;四是健全的法律法规保障:使整个系统能有效运作。概括地说就是“测得到”、“定得准”、“传得出”、“用得好”。

地震云"是指地震即将发生时,震区上空出现的不同颜色的,如白色、灰色、橙色、橘红色等带状云。其分布方向同震中垂直,一般出现于早晨和傍晚。

1948年6月27日,有位日本人发现日本奈良市上空出现了"地震云",他断定将有地震发生。第二天在日本福井、果然发生了7.3级大地震。16年,我国唐山地震前夕,也有人发现"地震云"。

地震工作者们认为,地震即将发生时,因地热聚集于地震带,或因地震带岩石受强烈应力作用发生激烈摩擦而产生大量热量,这些热量从地表面逸出,使空气增温产生上升气流,这气流于高空形成"地震云",云的尾端指向地震发生处。也有的认为,"地震云"的必然性尚缺乏实验数据,也可能是一种巧合。究竟如何,有待进一步考证。

百度百科:

地震云概论

地震云(Earthquake Cloud)是非气象学中云体分类的一种预示地震的云体,在国际上的研究还较为表面,至今没有一个共同观点,现在日本和中国民间还有较多爱好它的研究者对它进行探索。也正是因为研究的不深入,现今地震学家和气象学家对所有涉及地震云的问题一律进行了片面性否认或牵强的使用气象学理论解释。我们有理由相信,在未来不断的地震云相关的数据收集和分析后,地震云将为地震预报事业做出巨大贡献。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。