河北邢台南和天气预报_南和天气预报2345

1.邢台日偏食的时间

2.各位高手,本人急需有关灾害性天气的资料,越多越好,谢谢。。。

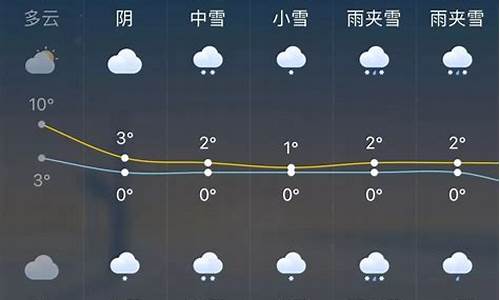

我们广东的朋友都很关心广东的天气情况。毕竟影响出行的不仅仅是你的钱包,还有多变的天气。不过不用担心广东的气温。春节期间广东的气温至少要保持在20度。今天就来说说春节期间广东的天气情况吧!

[天气趋势]

未来一直到30日广东天气主题:晴天,30日云量增加!如果需要烘干,尽量在30号之前完成。30号以后,日照会逐渐减少!

30日以后冷暖空气相对活跃,云量开始增加,导致广东晴天转多云。毛毛偶尔会下雨,但影响不大,人体可能会感觉到部分遮阴。注意及时增减衣服!

未来的冷空气主要出现在本周末(26日-27日),2月1日-3日,正月初五以后多为弱冷空气,降温强度在4-6度左右,影响不明显。其他时间广东气温波动不大,略有回升,天气相对舒适,但注意可能出现的返南和雾,一般适合出行。

为了方便您的记忆,我们将天气预报分为春节前和春节期间两个阶段:

春节前天气

春节(除夕)前,广东将受两股冷空气影响。

第一股冷空气将于本周六-周日(27日)抵达广东,广东周六夜间到周日气温将下降3-5度。晴天会持续,周日早晚天气会更冷!

第二股冷空气将在2月1日-除夕给广东带来4-6度的降温。毛毛多云,有间歇的阳光和局部的雨,所以感觉凉爽和寒冷。

[春节期间的天气]

虽然有弱冷空气,但是很弱,以多云为主,一段时间有阳光(局部地方短时毛毛雨,影响不大)。整体气温变化不大,适合拜年和旅游。但要注意可能出现的潮湿天气和大雾天气。

正月初六左右,可能会有冷空气造访广东!

春节期间气温预报

预计春节期(2月4日-10日)强冷空气出现的可能性很小。前期有点冷,后期气温逐渐回升,所以一般不冷。

据广东省气象台预报,今年春运整体气温偏高,大部降水偏少,气温波动较大。

春运期间主要有五次冷空气过程,一般出现在:

1月25日-27日(弱),

1月31日-2月3日(中等偏强),

2月10日-12日(弱),

2月16日-20日(中),

2月24日-26日(中等偏弱)。

周五(2月1日)-除夕:弱冷空气南下广东,4天气温将下降4-6度。天气阴阴的,毛毛的雨和断断续续的阳光交替着打酱油。因为缺少阳光,人体感觉凉爽-寒冷。请注意保暖!

正月初一-正月初五:多云为主,阳光逐渐增多(毛毛下点雨也无妨),气温逐渐回升。沿海城市白天最高气温基本都在20度以上,天气相对舒适,适合过春节。早晚感觉冷,早晚保暖就好!

[深圳天气参考(来自深圳市气象台)]

[广东各地区天气情况]

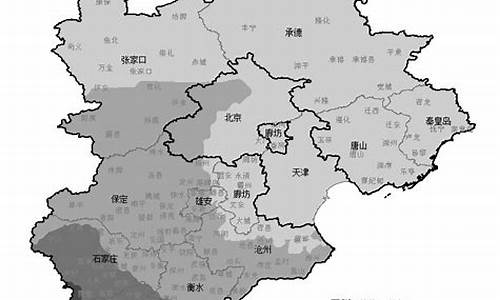

邢台日偏食的时间

蒙古根河是我国最冷的地方,现在根河已经开始供暖,此事还登上了热搜,这也让很多网友开始担心今年的冬天会不会比往年冷得更早,或者是必往年还要冷一些,其实最近北方地区凉意凌冽的原因主要是有了台风美莎克的助力,而且北方地区的温度与大气环流形势密切相关,至于今年冬天会不会冷主要得看厄尔尼诺/拉尼娜的发展情况,现在有研究者认为拉尼娜出现的概率正在上升。那么,今年冬天冷吗2020到2021年?2020至2021年冬天是暖冬还是冷冬?冬季气候有哪些小常识?大家可以和百思特小编一起详细了解一下哦~

今年冬天冷吗2020到2021年

不会。

近年来,我国的自然天气受到厄尔尼诺现象的影响,因此2020年的冬天是一个温暖的冬季,并不是特别寒冷。 此外,在2021年的第一个月,偶尔会有几天低温天气,其他时候天气相对温暖。

2020至2021年冬天是暖冬还是冷冬

暖冬,2021年冬季天气将持续到2021年3月。

近年来,我国的自然天气受到厄尔尼诺现象的影响,因此2020年的冬天是一个温暖的冬季,并不是特别寒冷。 此外,在2021年的第一个月,偶尔会有几天低温天气,其他时候天气相对温暖。因为现在变暖很明显,所以如果没有事故,冬天变暖的可能性更大。

但是,冬季的气象观测持续了三个月。 这三个月是暖还是冷取决于平均温度,而不是最大值或最小值。对于普通人来说,寒冷和温暖的冬天的意义不是很大,通常,您只需要关心天气是否会改变,如何改变并及时做出反应。

冬季气候有哪些小常识

1、为何我国冬季南北温差大?

北方,冬季受蒙古西伯利亚的冷高压影响,经常有冷空气南下形成寒潮,使气温大大降低。南方则受来自海洋的暖湿气流影响,冬季大多是温和的。这个是气候的原因。东西走向的山脉比如秦岭阻挡了冷气团的南下,使南方气温偏高而北方气温很底,温差自然就大了。这个是地形的原因。在多个地理因素(太阳辐射,气候,地形)的综合作用下,使得我国南北温差冬季比夏天大很多。

2、什么是寒潮、寒流?

大家看新闻,可能会经常听到寒潮蓝色预警这样的说法。寒潮是冬季的一种灾害性天气,按气象台规定,一次冷空气过境产生的降温,日平均降10℃之多,最低温度在5℃以下时,就称这股冷空气为寒潮。

人们习惯把寒潮称为寒流,其实这是不对的,寒流不同于寒潮,寒流是洋流的一种,它是指海洋里从高纬度海区向低纬度海区进行的规模巨大的海水流动现象。

世界著名五大寒流:北太平洋的加里福尼亚寒流,南太平洋的秘鲁寒流,北大西洋的加那利寒流,南大西洋的本格拉寒流,南印度洋的西澳寒流。它们分别从北、南半球高纬度海域向低纬度海域流动。

3、天寒不是因为离太阳远?

太阳是个大火炉,地球有时离太阳近些,有时远些,是否也是离太阳近时温度高,远时温度低呢?

地球围绕太阳转动的轨道是椭圆形的,日地之间的距离不断变化,每年1月3日是日地距离最近的一天,7月4日是日地距离最远的一天。按“理”说,应该1月份热,7月份冷,可是,实际情况却恰恰相反。其实,地球离太阳实在是太远了,两者平均距离是1.5亿千米,而日地之间最远和最近的时候只相差500万千米。这个距离,对地球获得太阳热量的影响很小。

真正决定地球上冷热的,是太阳照射的角度。因为地球是倾斜着围绕太阳旋转,所以太阳光照到地球上某一个地方的角度会不断地变化。夏天,太阳直射北半球;冬天,太阳斜射北半球。同样多的太阳光,直射要比斜射的时照到的地方小。那么同样大小的地方,太阳直射时,收到的太阳光多,天气就热;太阳斜射时,收到的太阳光少,天气自然也就冷了。

2020年的冬天会更冷?太平洋附近或降温,拉尼娜的苗头很明显!

所谓的厄尔尼诺是指东太平洋赤道附近的海水,如果温度偏高,持续一段时间就会产生厄尔尼诺,相反偏低0.5度就会形成拉尼娜。在厄尔尼诺还未消退之时,科学家又表现出了新的担忧,因为在太平洋附近的海温已经出现了偏低的情况,超过了0.5度,维持了几个月的时间,如果这种状态继续维持下去,这也就意味着拉尼娜已经基本确定。如果拉尼娜到来,会给我国带来哪些严重的影响呢?

厄尔尼诺的威力大家都已经见识到了,我国最为明显的特征就是今年的雨水天气变多,导致多个地区出现了洪灾现象,而冬季变得异常温暖,降水量有明显的减少。如果拉尼娜真的到来,我国冬季的降水将会增多,这也就意味着今年冬天会比往年更为寒冷一些。在2008年我国就经历了一次拉尼娜现象,我国的雨雪冰冻灾害增加,这都是受到了拉尼娜的后续影响,今年的拉尼娜很有可能又在冬天之前到来,这是不是就说明今年的冬天也会变得异常寒冷呢?会给我国带来哪些严重的影响呢?是否也会产生重大的冰雪灾害?

拉尼娜固然恐怖,但是今年的情况比较特殊,并不会出现太为寒冷的情况,因为现在整个地球的大环境是全球变暖,整体的温度有明显的升高,冬天也比较温暖,而拉尼娜出现之后,冬天的温度依旧会比较高,但是温差不会那么大,对全球变暖导致的暖冬起到了一定的缓解作用。

即使是冬天,拉尼娜的到来也会增加降水,所以在多地都会出现大面积的降雪情况。在降雪增多之后,会让人感到冬天更加寒冷。即使不会出现冷冬现象,但是雨水的增多还是会导致温度的降低。

拉尼娜即将形成

这么来看,目前北方多地的冷和特殊的大气环流形势有关,那今年冬天我国的天气情况又会怎么样呢?这得看厄尔尼诺/拉尼娜的发展情况。此前,美国海洋大气管理局(NOAA)指出,拉尼娜在今年秋天发展的概率持续上升,到8月已经上升到约为60%,这意味着秋冬季发展成为拉尼娜的可能性越来越大。

赤道区域上的近地表风(即信风)在赤道附近从东向西稳定的吹拂,具体一点来说,它们是从赤道的北侧从东北吹到西南,从赤道的东南向西北吹! 这种情况是哈德利环流的结果。当热带地区的热空气上升时,它上升到大气的高层,然后向南和北传播。它再次在中纬度下降,并向地面附近的赤道行回。在这种风向的作用下,太平洋表层的暖水被推到太平洋西部,形成了西太平洋暖池,而中东部的水温平常时候则更冷。

最近,太平洋上的信风更加强劲,这使得太平洋中东部的表层海水变冷了。此外,太平洋深层的冷水团数量也开始增加,深层变冷的水将加强表层的冷却,这有利于推进拉尼娜的出现。因此,这一系列的情况下,研究者认为2020年秋冬季拉尼娜出现的概率正在上升。

冬天保暖的措施

冬日的寒流常常让人缩手缩脚、瑟瑟发抖,很多人就想方设法取暖——蜷着身子,被子蒙头呼呼大睡;室内开空调,门窗却紧闭;为了抵御寒冷,里面穿着保暖内衣、毛衣毛裤,外加羽绒衣,帽子、围巾、口罩、手套等“配套设施”一应俱全。

专家指出,蒙头睡觉对健康是有害无益的,一则被子太厚会压迫身体,不能使身体在睡觉时彻底放松,同时太厚的被子也会压迫心脏等脏器,影响健康;如果蒙头大睡,则会因被窝内二氧化碳等废气逐渐增加,影响正常的呼吸甚至造成窒息。同时也可因被窝内缺氧而诱发心脑血管病。

冬季,很多人紧闭门窗,足不出户。但由于紧闭门窗,室内空气流通不佳,导致空气污浊,容易引发头昏、出汗、咽喉干痛、胸闷不适等症状。“三分饥寒,七分温饱”是古人总结出的经验是非常有道理的。因为保暖过度,容易使机体的调节和适应能力、耐寒能力降低,反倒容易引发一些疾病。冬季以下几个部位一定要重点保护的。

重点保暖部位;

1、头要保暖:由于冬季天气多伴有风,且常常寒流侵袭,如果只注意身上穿得暖和,而不注意外出时戴帽子,不仅热能会从头部散发,而且又因屋内温度高于户外,还很容易受寒感冒。因此,老年人外出应戴帽子,尤其晨练者更不能麻痹。

2、背要保暖:中医认为背为肾脉所居,感冒受风寒多从背部起始。所以保持背部温暖,不仅可防感冒、固肾强腰,而且可防旧病复发、加重。因此,老年人冬季最好增添一件背心。以棉或丝绵为宜,保温隔寒性能好。夜间起床时应披衣防感冒。

3、脚要保暖:医学专家认为,脚距心脏远,血液供应少,脚背脂肪薄,保暖性能差,受寒冷的刺激最为敏感。如果脚着凉,全身健康均可能受影响。因此,老年人冬季应及早穿厚袜子配棉鞋,以暖足固肾。有冻伤史者更应早穿。此外,晚间临睡前以热水烫脚,搓脚心涌泉穴,以保持末梢血液循环良好,利于保健。对有冻伤史者,可用葱须加花椒的热水洗烫脚。

冬季养生篇

小常识一:多穿衣服注意保暖

冬季季节变化无常,尤其是季节交替时,注意天气预报来决定第二天穿什么是个非常好的习惯。现在只能手机普及,在手机上安装一个小App让您得感冒的可能大大降低。

小常识二:戴帽子保暖头部

头痛是得风寒最明显的症状之一,头部的保暖至关重要。容易犯头痛的人选去一个合适自己的帽子,不但美观又能有效地预防头痛的发生。

小常识三:少吃冰冷食物

冬季寒冷,不宜食用冰冷的食物,尤其体制寒凉的人,女性更要注意。体制寒凉的人再食用冰冷的食物,会导致免疫力下降,增加得风寒的机会。另外女性容易手脚冰冷,不利于美容液不利于养生保健。喜欢吃冰淇淋的人,冬季一定要忌口了。

小常识四:多喝姜木茶

喝姜木茶或红茶加姜可以有效帮助驱寒,温暖身体,但要注意燥热体制的人不能多吃,容易引起上火的症状。平常饮食可以进行适量温补,如冬季养生粥和冬季养生汤等,能够有效地增强体质,保暖防寒。

小常识五:没事多运动

运动可以促进血液循环,增强免疫力。冬天室外寒冷,人们会更愿意在室内活动,运动大量减少。应尽可能的多运动,简单的走路和爬楼梯都可以达到锻炼的目的。冬季运动不需要太剧烈,只要做到身体发热喘气即可。太过剧烈的运动反而会容易着凉。

小常识六:贴暖宝宝

冬季外出可以在腰部、腹部或颈部下方贴暖宝宝,能够有效地预防寒冷。很多暖宝宝可以提供12个小时的持续供暖,就算冬天在外面也不会觉得冷了。

小常识七:多泡脚

寒从脚起,多泡脚能够很好的预防寒冷。尤其生姜泡脚更是事半功倍。

冬季怎样养生好

1、起居调养

早睡晚起,日出而作,保证充足的睡眠,有利于阳气潜藏,阴精蓄积。而衣着的过少过薄、室温过低即易感冒也会耗阳气。

2、运动养生

立冬过后,天气逐渐转冷,自然界中的许多动物开始冬眠,不少人也深重脑倦,只想待在家中,根本不想走到户外,更不用提参加体育锻炼了。事实上,这样对健康有害无利,在立冬时节坚持体育锻炼,不仅能使人的大脑保持兴奋状态,增强中枢神经系统的体温调节功能,还能提高人的抗寒能力。因此在冬天仍坚持锻炼的人很少患病,正如俗话所言:“冬天动一动,少闹一场病;冬天懒一懒,多喝药一碗。”

3、情志养生

在冬季,人体的代谢处于相对缓慢的时期,因此,冬季养生要注重于“藏”,藏的意思是人在冬季要保持精神安静。换言之,精神上要豁达乐观、合理用脑、保持良好心态。以保护阳气,而不过度消耗阴精。遇到不顺心的事情,要学会调控不良情绪,对于抑郁心中的不良情绪,可通过适当方式发泄出来。

各位高手,本人急需有关灾害性天气的资料,越多越好,谢谢。。。

22号上午可以看到日偏食哦,并且食分相当大,全中国都可看到偏食。

邢台的具体时间,08:20开始,10:43结束.

可惜邢台看不到全食,郁闷!

详情请看下面~

记者张文学 实习生尚骋远 通讯员吕鹏举报道:记者从有关部门获悉,如天气状况允许,明日日全食奇观出现时,我市居民可不同程度地看到日偏食现象。此次天文奇观为科研、科普和观测观赏带来难得的机遇,同时也将对交通运输、生产作业、社会治安等造成一定影响。为此,市办于日前转发了《河北省人民办公厅转发院办公厅关于妥善做好应对日全食工作的通知》,要求各地妥善做好宣传教育和预防工作。

据国际天文联合会和紫金山天文台预测,本次日全食从日食初亏到复原长达两个小时,全食带覆盖印度中部、缅甸以及我国长江流域等广大地区,偏食带则覆盖我国全境。其中,邢台地区日偏食时间为8时20分至10时23分。由于日全食期间能见度下降、气温降低、湿度上升,会对交通运输、生产作业、通信安全、社会治安等带来一定影响,也可能在部分人群中产生迷信猜测和心理恐慌。为此,市办在《通知》中要求各县(市、区)积极开展宣传教育,认真做好各项应对预防工作,切实加强应急值守,一旦发生突发,要做好妥善处置。

《通知》明确提出,各级科技部门和科协组织要广泛开展天文知识科普宣传活动,对日全食现象进行科学解释说明,对相关防范知识进行宣传普及,消除部分群众的迷信和恐惧心理。有关地区和旅游部门要加强旅游和观测的组织与管理,针对可能出现的大量观测人员聚集情况,提前做出安排部署,切实做好游客数量、交通住宿和天文观测设施使用等预警信息发布工作,引导游客合理选择观测地区,严防发生拥堵、踩踏等。

同时,交通运输、电力等部门和单位要及早安排部署,确保交通、通讯安全、畅通;市政设施管理部门要在日全食发生时及时开启城市道路照明设备;医疗卫生部门要注意防范光线不足对医疗救治的不利影响;气象部门要加强天气监测,及时做好可能出现的灾害性天气预警信息发布;城市高空作业、建筑施工等作业单位要提前通知施工人员,并制订严密的安全保障措施,防止发生安全事故;质检、工商部门要对生产、销售冒伪劣观测器材进行依法查处;公安部门要做好日全食可能引发的社会治安等问题的防范应对工作,加强公路特别是高速公路交通应急管理,防止发生重特大交通事故。

气象灾害有20余种,主要有以下种类:

(1)暴雨:山洪暴发、河水泛滥、城市积水;

(2)雨涝:内涝、渍水;

(3)干旱:农业、林业、草原的旱灾,工业、城市、农村缺水;

(4)干热风:干旱风、焚风;

(5)高温、热浪:酷暑高温、人体疾病、灼伤、作物逼熟;

(6)热带气旋:狂风、暴雨、洪水;

(7)冷害:由于强降温和气温低造成作物、牲畜、果树受害;

(8)冻害:霜冻,作物、牲畜冻害,水管、油管冻坏;

(9)冻雨:电线、树枝、路面结冰;

(10)结冰:河面、湖面、海面封冻,雨雪后路面结冰;

(11)雪害:暴风雪、积雪;

(12)雹害:毁坏庄稼、破坏房屋;

(13)风害:倒树、倒房、翻车、翻船;

(14)龙卷风:局部毁灭性灾害;

(15)雷电:雷击伤亡;

(16)连阴雨(*雨):对作物生长发育不利、粮食霉变等;

(17)浓雾:人体疾病、交通受阻;

(18)低空风切变:(飞机)航空失事;

(19)酸雨:作物等受害。

我国灾害性天气综述

我国位于欧亚大陆东南部、濒临太平洋,大部分地区属于季风气候。冬季主要为极地大陆气团或变性极地气团所控制,盛行西北、北和东北风;而夏季则为热带和副热带海洋气团及大陆气团所控制,盛行西南、南和东南风。在这样的背景下,我国的降水、气温、风、云等气象要素的变率大,且常带突发性,形成了多种气象灾害。

影响我国的气象灾害种类多、强度大、频率高、造成损失严重。随着经济发展和社会财富的增长,气象灾害造成的损失越来越大。准确的天气预报是各级部门指挥防灾、抗灾的最重要的科学依据之一。根据多年统计,在各类气象灾害中,造成损失最重的是洪涝灾害,而影响面积最广的是干旱。此外,还有热带气旋灾害、寒潮和强冷空气灾害、沙尘暴灾害、风灾、雹灾、霜冻灾害和雪灾等。这些灾害影响的地域广阔,往往与大尺度天气系统的异常有关联,而后者还主导着范围较小的天气灾害的发生。

我国大尺度天气系统的变化与东亚季风是密切联系在一起的。每年5-9月的汛期,是我国灾害性天气多发的时期,而这一时期大范围的降水分布和旱、涝灾害,在很大程度上受夏季风的控制。夏季风爆发以后,我国的主要雨带从华南开始随着夏季风的推移,逐步向北推进。由于每年季风强弱、向北推进的速度以及季风雨带在一个地方停留时间长短不同,每年主要多雨带的活动都不一样。我国历史上区域性大暴雨形成都与东亚夏季风变化有密切关系;夏季风的低空偏南气流不仅向暴雨区输送能量和水汽,激发与维持暴雨,还可以切断中高纬冷空气而造成我国雨带以外地区的持续干旱;同时它又是中尺度强对流性天气灾害形成的背景条件。

东亚季风气流是由作为整个东亚季风环流系统的成员的大尺度天气系统相互作用的结果。其中西太平洋副热带高压对我国天气气候的起着特别重要的作用。这个位于西太平洋上空的北半球对流层中层的副热带高压,夏季其北部地区有梅雨锋,其南面有东亚热带季风环流的活动。它不仅与南海夏季风的建立直接有关,同时它的北跳和进退与我国大陆副热带夏季风及其雨带的变动紧密相连,是形成我国大范围天气阶段性的直接原因。一般而言,副高的位置决定了我国主要雨带的位置,加上它的强度与稳定性就决定了我国汛期旱涝的大局。因此西太平洋副高移动规律及其机制的研究是一个至关重要的科学问题。

与西太平洋副热带高压有密切联系的一个重要系统是南亚高压。它是夏季位于亚洲南部对流层上层和平流层底层的一个强大而稳定的大气活动中心,也是全球副热带高压带的一个重要成员。高层环流系统对降水分布的影响虽然不及低层系统那么直接,但与低层环流相比,高层环流系统异常更稳定且更具持续性,并有一定的提前性,因此它与夏季北半球大气环流和我国天气气候关系是不容忽视的。

直接影响我国天气的热带天气系统主要是热带气旋。我国每年都有热带气旋登陆,并造成不同程度的灾害。热带气旋的路径、强度除与其本身的结构特征有关外,还在很大程度上取决于副热带高压以及冷空气的活动。同时热带气旋的活动也对副热带高压的活动有反作用。

决定东亚天气特点的另一个侧面是中高纬度的天气系统。冬季风期间,热带、副热带系统基本撤出我国大陆,高空的西风带槽、脊与相应的低层的高、低压系统完全控制我国。即使在夏季风期间,它们仍控制着我国北方地区,并对南方的天气有重要的影响,例如我国大部分暴雨都与冷空气活动有直接或间接的关系。相对于移动性的西风带波动,东亚阻塞高压对东亚的天气有着特别重要意义。阻塞形势是一种典型的大气环流持续异常的表现。它的形成、维持与崩溃不仅影响本地区的天气异常,也同时引起北半球大气环流的变化。研究和预报实践都表明,亚洲阻塞形势,特别是东亚阻塞形势是我国夏季持久性旱涝的主要环流背景,我国长江流域发生的特大或较大洪涝年(1954、1969、1980、1983、1993、1996年)几乎都与东亚阻塞形势的建立和维持有关。在冬、春季节东亚及太平洋地区阻塞形势的建立与崩溃则与我国寒潮、特别是强寒潮的爆发有密切关系,也与我国北方的沙尘天气有关。因此,阻塞形势在影响我国天气变化的大尺度系统中是极为重要的。

在我国每年发生的各种自然灾害中,气象灾害占70%以上的比重。每年因各种气象灾害使农田受灾面积达5亿多亩,受干旱、暴雨、洪涝和台风等重大气象灾害影响的人口近6亿人次。自上个世纪90年代以来,我国因气象灾害造成的年平均直接经济损失高达2000亿元,占当年GDP的3%-6%。随着经济的不断增长和人口的增加,其绝对值将会进一步加大。

按气象灾害造成的损失程度来划分,我国的气象灾害排列如下:洪涝、台风、干旱、冷害、冰雹、雷暴、大风、北方冬麦区的干热风、雷击、火灾。此外,牧区雪灾、黄河凌汛、城市及高速公路的雾灾、北方地区的沙尘暴天气也造成大量人畜伤亡和经济损失。

洪涝灾害是指因气象等原因使水位异常升高,冲破堤岸,淹没田地、房屋,淹死人畜并引发疾病等灾害现象。有史以来,洪涝灾害就一直对人类及其他生物构成巨大的威胁。据统计,我国20世纪90年代的年均洪灾损失高达1200亿元,占国民生产总值的2.4%。1991年的江淮大水、1994年珠江大水、1998年的长江、松花江、嫩江大水,都给国家造成了巨大的经济损失。1998年全国共有29个省(自治区、直辖市)遭受了不同程度的洪涝灾害。据各省统计,死亡4150人,直接经济损失2551亿元(中华人民共和国水利部,1999)。洪涝灾害已成为我国经济发展的重要制约因素。

台风(包括热带风暴、强热带风暴和台风)是指中心附近平均风力大于等于8级的热带气旋。台风灾害引起的狂风会掀翻船只、摧毁房屋和其它设施,巨浪能冲破海堤,暴雨能引发山洪爆发。台风灾害来势凶猛,具有急性突发性特征。我国是世界上台风重灾国家,平均每年有7个台风登陆,我国大陆平均每年单纯因台风造成的经济损失达246亿元,死亡人数高达570人。

干旱灾害是指因久晴无雨或少雨、土壤缺水、空气干燥而造成农作物枯死、人畜饮水不足等的灾害现象。从天气状况考虑,干旱还包括干热风、高温和热浪等种类。近40年来,我国农田受旱面积平均每年达3亿亩以上,成灾1.1亿亩,粮食减产数百亿公斤。进入二十世纪九十年代,我国北方干旱频繁发生,中原地区已发生了6次大面积严重干旱。2001年2~5月,我国北方大部分地区发生了近10年来持续时间最长、影响范围最广、最为严重的干旱灾害。全国农田受旱面积达3.41亿亩,有1580万人、1140万头大牲畜发生临时饮水困难。

寒潮是异常寒冷的空气像潮水般涌来,俗称“寒流”。当极地或高纬度地区强冷空气迅速向中、低纬度地区推进,造成大范围的剧烈降温,并经常伴有大风、沙尘、降雪(雨)和冻害等综合的灾害性天气现象,称之为寒潮,是对我国有严重影响的大型灾害性天气。影响我国的寒潮每年平均有5~6次,从当年9月至次年5月的秋、冬、春三季都能出现。

冰雹是空气中的水汽凝结而成的固态降水物,为透明和不透明层相间的球状或锥状体。冰雹主要出现在5~9月的山区和山麓地带,范围仅几公里至几十公里,具有明显的局地性和分散性。它是一种严重的气象灾害,一场短暂而猛烈的冰雹会使作物绝收、果叶凋零、草场毁坏,人畜伤亡,从而严重影响农业经济和农民收入。

沙尘暴是指大风将地面大量尘沙吹起,使水平能见度小于1 公里的天气现象。我国北方地区每年春季频繁发生的沙尘暴不仅给当地造成了重大的自然灾害,而且也严重危害京津等地,并波及到全国。强沙尘暴可造成房屋倒塌、交通供电中断、诱发火灾、人畜伤亡,污染自然环境,破坏作物生长,给国民经济建设和人民生命财产安全造成严重的损失和极大的危害。仅2002年3月18日到21日发生的20世纪90年代以来范围最大、强度最强、影响最严重、持续时间最长的沙尘天气过程,袭击了我国北方140多万平方公里的大地,影响人口达1.3亿元,直接损失高达10亿多元。

恶劣气象条件还可能导致多种其他次生或衍生灾害的发生,譬如大面积的强降水和洪涝,可触发山区特定地带的泥石流以及山体滑坡,在一定地区(特别是山地城镇),短期集中爆发的和长期以来累计形成高密度的气象地质(泥石流、滑坡)灾害,严重威胁人们的生命和财产安全。近几年来泥石流、滑坡灾害发生频次和死亡人数明显上升;连续性降水或者持续的高温干旱,还会促使大范围病虫害的爆发。因此,气象灾害是重要的原生灾害系统。

总之,随着我国社会经济的发展,气象灾害尤其是强灾害性天气所造成的损失会愈加严重,防灾减灾对气象服务的要求就会越来越高。灾害性天气由于其范围小、强度大、来势猛,而且经常出现在边缘地区,尽管各方面对此都极为关注,但依靠传统技术手段的现有常规气象观测网,很难及时捕捉其踪迹,更难提前作出准确的局地天气预报。要作好灾害性天气警报和预报服务工作,首先得发展能够进行连续观测、并具有较高时空密度的遥感遥测技术,加强综合观测体系建设。以多普勒天气雷达为主的我国新一代天气雷达站网建设及其开发应用将为我国的灾害性天气,特别是中小尺度灾害性天气的监测、警报和短时临近预报服务提供极为有效的工具和信息。

灾害性天气预报办法

(一)灾害性天气种类与标准

1.热带气旋:按其中心附近的最大风力,沿用国内现行规定分为四种:

(1)热带低压:中心附近的最大风力小于八级(风速小于17.2米/每秒);

(2)热带风暴:中心附近的最大风力达八至九级(风速17.2-24.4米/每秒);

(3)强热带风暴:中心附近的最大风力达10-11级(风速24.5-32.6米/每秒);

(4)台风:中心附近最大风力12级或以上(风速32.7米/每秒或以上).(详见附表)

附 表

中心附近最大风力等级

1989年1月1日起改用的国际热带气旋名称

6~7

热带低压

8~9

热带风暴

10~11

强热带风暴

12或大于12

台风

2.大风:指非热带气旋侵袭所造成的平均风力达六级(风速10.8-13.8米/每秒)或以上的强风.

海上大风用风号传递信息,我国风号升挂标准如下表(见第184页).

3.暴雨:指24小时内降水总量达到50毫米或以上的降水.全国统一规定标准是按照雨量多少区分为暴雨(50.0-99.9毫米),大暴雨(100.0-249.0毫米),特大暴雨(大于或等于250.0毫米).

(二)灾害性天气警报发布名称与标准

根据灾害性天气的种类,强度和影响该地区的迟早和预报把握程度大致分为公开发布和内部发布两种,发布名称分为:

1.消息:灾害性天气远离或尚未影响到该地区或预计危害性一般时,根据需要可以发布"消息",报导灾害性天气情况,警报解除也可以用"消息"形式报导或发布.

2.警报:预计未来1-2天内灾害性天气将袭击或影响本地区或海面,且影响较大时,发布"警报".

3.紧急警报:预计未来24小时内灾害性天气将袭击本地区或海面,且危害性大时,发布"紧急警报".

空间灾害性天气变化是如何发生的

空间灾害性天气,通俗地说,指由太阳爆发引起的日地空间环境剧烈扰动及其对人类活动造成的灾害性影响.

日地空间环境,有时也称近地空间环境,一般指从地球表面附近直至太阳的广阔空间.地球大气从大约60千米开始,由于太阳远紫外和X射线等辐射的作用,大气分子逐渐电离,电离程度随着高度的增加而增大,但离子和中性分子间仍然存在频繁的碰撞.这一区域严重影响无线电波的传播,人们把这部分大气叫做电离层.在数千千米高度以上,由于大气十分稀薄且空气分子完全电离,电离成分的运动受地球磁场控制,因而电离层以上的地球大气叫做地球磁层.太阳由于质量很大,引力作用使太阳内部物质受到极大压力和高温影响,形成原子核的聚变反应从而释放出巨大的能量,太阳外层大气保持着高温电离状态,不断向行星际空间释放,其速度在太阳宁静状态下一般为每秒数百千米,叫做太阳风.在太阳风的作用下,地球磁场连同它控制下的地球磁层整个发生变形,向日一侧被压缩,背日侧则被拉长,磁层顶隔开磁层和太阳风,地球磁层的形状很像一个拖着长尾巴的彗星.随着科学技术的发展和人类对自然认识的深化,这一空间领域已经成为人类活动的新环境,各种应用卫星的轨道高度从几百千米到两三万千米,而专门设计的各种探测卫星可到达其它行星附近;另外,许多地面技术系统利用空间环境或受到它的影响.

现在看看太阳,它是地球能量的最主要来源,太阳辐射有很宽的频带,从波长很短的X-射线,极紫外,紫外,可见光和红外,一直到无线电波,而绝大部分能量集中于可见光和红外波段.太阳在可见光波段的辐射情况相当于6000度的一个黑体辐射.然而,导致X-射线和极紫外辐射的那些过程,可以有几百万度的高温.太阳还有小部分能量以物质和磁场的形式送出来,例如前面提到的太阳风,有时会从太阳大气上部(日冕)磁场相对较弱的区域喷发出大量电离物质并带有太阳磁场,叫做日冕物质抛射.

太阳条件并非稳定不变,而是处于经常的活动状态,就导致空间环境变化的远紫外,X射线,高能电子和质子,太阳物质输出而言,引起它们变化的太阳活动可分为渐变型与爆发型两类.太阳黑子是一种典型的渐变型太阳活动,它是太阳大气较低层的低温度,强磁场区域,它活动水平的高低与太阳电磁辐射,特别是紫外,X射线等波段的辐射强弱有明显的相关,也与许多爆发型活动有明显的关系.冕洞是另一种渐变型太阳活动,它是太阳外层大气中物质密度比较稀薄的单极性磁场区域,磁力线从这里出发向行星际空间开放,是高速太阳风的发源地.爆发型太阳活动主要有太阳耀斑和日冕物质抛射两种形式,日冕中某种剧烈物理过程发生的能量转换可使部分日冕物质被加速到足以脱离太阳而被抛入行星际空间,速度为每秒几百到千余千米不等,带有脱出区域的太阳磁场,流经地球时与地球磁场相互作用而造成地磁扰动及其它效应.太阳耀斑是一种常见的太阳局部爆发现象,耀斑爆发时伴有紫外和X射线等短波段电磁辐射的极大增强以及质子,高能电子的大量增加.另外,前面提到的磁层扰动也能向地球磁尾中的带电粒子提供能量,加速它们使之沿磁力线向极区电离层沉降,产生与质子类似的效应,正是这种复杂的日地系统相互作用使得近地空间环境发生扰动并形成一系列空间天气灾害件.

太阳活动性有11年左右的周期,太阳活动极大年期间太阳暴发发生频繁,强度通常也剧烈得多,但太阳活动高年和低年期间一般可见光辐射并没有显著的变化.

太阳喷发的物质需要一到三天到达地球,高能质子只需要几个小时,而X射线和极紫外以光速传播,8分钟多一点即到达地球,它们和地球高层大气及地球磁场相互作用,强烈影响近地空间环境,尽管扰动一般不会为人们直接感知,但却造成空间灾害件,它们大体可以分为以下几类:

首先是对人造卫星轨道和寿命的影响:高层大气密度的扰动造成卫星轨道的不规则摄动,在严重扰动条件下,大气密度可以增加百分之几十,使卫星受到的空气阻力大增,从而显著缩短卫星的使用寿命.第二,对卫星电子系统的影响:在电离气体中运行的物体在和环境电位平衡时带有负电位,在强烈扰动时,电离气体的平均温度大大升高,可使卫星表面充电高达上万伏并在某些尖端和间隙处发生放电,严重干扰电子系统的正常工作;来至太阳或其他来源的能量很高的带电粒子可穿透至卫星内部,沉积在某些计算机的大容量存储芯片中,这种沉积电荷导致存储单元极性反转造成计算机存储数据错误或程序工作紊乱以至死机,即所谓单粒子反转.另外还有对无线电波传播的影响:地面的全球中,短波通信靠电离层反射而实现,卫星和地面之间的无线电信息和数据传输必须通过电离层,一切地面和空中的雷达,导航和定位系统均无可避免地依赖电磁波,因此,对电波传播的影响涉及所有的现代信息系统.耀斑造成电离层底部电子数密度突增以及质子时极区电离增强都强烈吸收电波能量而使短波通信中断,天电噪音干扰增加,电离层扰动期间总电子含量增加使电波传播时延增加,同时形成的不规则结构使高频信号幅度和相位不稳定(闪烁),极大地影响导航和定位的精度.

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。