三明大田今天天气_福建三明大田天气预报

1.知道哪些农谚?

2.大田地种麦,用多少斤比较合适?需要注意些什么?

3.天气通的国际预报

4.每个部门都有必要成立执法队吗

5.韩国**熔炉故事发生地为什么叫雾津

一、及时排水和中耕松土

冰雹机械冲撞力很强,会夯实松散的土壤造成板结,持续时间越长对土壤板结作用越大,造成耕层土壤温度下降、田间湿度增大,严重破坏了作物根系的生长环境。因此,雹灾后应及时清沟排水,以降低土壤湿度,并要及时连续进行中耕松土。特别是粘土地更为重要,避免发生淤泥板结而造成死棵。清除田间残枝败叶,抖掉枝叶泥土,扶正植株。不要人为损伤茎叶或剪除破残茎叶,以免减少绿色光合面积,影响作物恢复性生长。

二、及时追施速效氮肥

灾后及时追施速效氮肥,可以改善作物营养状况,使其在尽快恢复生长的基础上,促进后期的生长发育,以弥补灾害损失。一般地块,每亩可追施尿素5-7kg,追肥时,肥料要离开植株10-13cm,以防烧根。

三、及时除治病虫草害

冰雹造成的机械损伤会导致光合作用效率降低,作物吸水吸肥能力减弱,生长缓慢;作物再生长后多为幼嫩枝叶,抗病虫能力也差,容易遭致病虫害的侵袭。因此要及时除治病虫草害。结合叶面喷肥加进75%百菌清可湿性粉剂500倍或25%甲霜灵可湿性粉剂500倍,预防病害发生。

四、及时改种

受灾50%以上的田块根据具体情况分析和经济核算后改种。改种前要合理安排作物茬口,最好种植生育期短的蔬菜,在10月上、中旬能收获,不能影响小春作物的播栽。

五、促进成熟,分次收获

雹灾后复生的作物,一般成熟期较晚。作物生长前期要多追施磷钾肥促早熟,另一方面要分次收获,提高产量。

知道哪些农谚?

一、甜瓜定植注意事项

1、幼苗定植技术与定植后秧苗的生长有直接关系,是保证全苗和提早发育的重要一环。为此,定植时应淘汰病苗、弱苗和因容器损伤根的苗,再按秧苗的生长状况分2~3个等级,划片种植,使田间生长一致,以便于分别取管理措施。

2、露地大田适宜定植期必须在当地终霜以后,气温稳定在18℃,土壤温度稳定在15℃,根据历年气象资料,同时夜莺考虑定植时的天气状况。应根据天气预报选择晴天定植,晴天土温高,定植后新根容易发生,缓苗快。

3、此外还要根据秧苗的生长状态而定,如大田定植季节将至,天气晴好,秧苗生长良好,根系开始伸出营养钵,在苗秧管理已较困难时,应抓紧晴天的有利时机及时定植;如秧苗生长尚小,相互间无拥挤现象,根系未伸出钵外,尽管季节已到,天气晴朗,也可推迟移栽,这是因为苗床的气候条件有利于生长,又便于集中管理,适当迟栽比早栽有利。

4、定植前苗床应适当降温锻炼以适应田间条件,可施一次氮肥,喷一次防病药剂,做到带肥带药种植,做好定植前的准备。

5、大田定植总的要求是在操作过程中不损伤根系,土坨与大田土壤密切结合,随栽随管,使瓜苗加速生长。

二、用塑料钵、纸钵或营养土块培育的秧苗

用塑料钵、纸钵或营养土块培育的秧苗,能保持完整的根系,移植时只要选择晴天、土壤湿度适宜,早晨或午后随时可种植,如劳力紧张,种植的当天不浇水也没有问题,在操作过程中应注意以下几点。

1、用塑料钵育苗在除钵时应避免破碎伤根,纸钵苗移植时如田间土壤温度较高,纸钵容易烂,不必撕破纸钵,把钵底的纸揭去即可,如土壤温度低时,则应把纸钵底和四周撕破使根能较快地伸展。

2、种植时苗钵的土要与田间土壤密切接触,避免架空,因此种植穴要挖得大些,深些,并把穴内的土垫满压紧,千万不要压碎营养钵,如操作粗糙苗钵架空,容易引起僵苗。

3、种植的深度适宜,一般掌握钵土埋入土中约1cm,种植过深因土壤的温度不易升高、土壤的通气性较差,影响发根缓苗,过浅虽土温高、通气性好,但土壤湿度低,也不利于根的生长。

大田地种麦,用多少斤比较合适?需要注意些什么?

农谚

一、农谚的起源

农谚流传相当久远,不少古书上已有记载。例如,现今流行的“秧好半年稻”,“麦要浇芽,菜要浇花”,“处暑根头白,农夫吃一赫”,“稻如莺色红,全得水来供”等农谚,见之于明末的《沈氏农书》:“寸麦不怕尺水,尺麦但怕寸水”,见之于明末的《天工开物》;“无灰不种麦”,“收麦如救火”见之于16世纪初的《便民图纂》;“六月不热,五谷不结”,“六月盖了被,田里不生米”等见之于14世纪初的《田家五行》;“若要麦,见三白”,“正月三白,田公笑赫赫”,见之于8世纪初唐朝的《朝野佥载》;“欲知五谷,但视五木”,“耕而不劳,不如作暴”,见之于6世纪的《齐民要术》。古书中引用的农谚,还往往冠以“谚云”或“古人云”字样,说明被引用的该句农谚起源更早,到底早在何时,就不一定都能在文献上找到。至少目前所知,有些农谚可以远溯至数千年前,如浙江农谚:“大树之下无丰草,大块之间无美苗”一句,同样见之于西汉(公元前1世纪桓宽的《盐铁论》轻重第十四:“茂林之下无丰草,大块之间无美苗。”“骤雨不终日,飓风不终朝”与老子道德经第二十三章“飘风不终朝,骤雨不终日”相似。由于农谚的来源可以不断地追溯,因此我们有理由认为农谚的起源是与农业起源一致的。而农业的起源远早于文字记载,所以农谚的起源也一定在有文字以前了。如果说,音乐、舞蹈、歌谣都起源于劳动,那么,农谚实在是农业劳动中从歌谣分化出来的一支重要分支。歌谣与农谚的不同,在于前者是倾诉劳动人民的思想、感情,即着重社会关系方面的;而农谚则描写劳动人民与自然斗争,即着重生产方面的。这种区分是后来逐渐发展的结果,其实两者之间并没有什么截然划分的界限。因为农谚本来也可以包括除了农业生产以外的“立身处世”的经验,再说农谚本来也可以包括除了农业生产以外的“立身处世”的经验,再说农谚的音律和谐,合辙押韵,形式动人,富有生活气息,也难与歌谣截然划分。古代农业社会更是如此。例如《诗经》的“七月”、“甫田”、“大田”、“臣工”等等,既是歌唱农事操作的,又是农民抒发感情的。随着农业生产的发展,农谚才从歌谣中逐渐分化出来的。同时,属于纯粹生产经验的农谚,也不断增加、丰富起来,成为指导生产的一个重要部分。

二、农谚在生产上的作用

农谚是劳动人民长期生产实践中积累起来的经验结晶,它对于农业生产必然起着一定的指导作用。特别是在封建社会中,劳动人民被剥夺了读书识字的权利,他们的经验主要靠“父诏其子,兄诏其弟”的口头相传方式流传和继承下来,农谚就是其中的一个方面。例如,在封建社会时期,还没有同代的温度计、湿度计等仪器,农民就拿多年生树木的生长状态作为预告农事季节的依据,因为多年生树木的生长在一定程度上反映了一定的客观气候条件,于是产生了“要知五谷,先看五木”的农谚。在指导播种期方面,有许多反映物候学的谚语,如“梨花白,种大豆”;“樟树落叶桃花红,白豆好出瓮”;以及“青蛙叫,落谷子”等等。更多的是根据二十四节气指出各种作物的适宜播种时期:如“白露早,寒露迟,秋分草子正当时”;“白露白,正好种荞麦”等。农民有了这些农谚就能掌握适时播种。另外如“立冬蚕豆小雪麦,一生一世赶勿着”;“十月种油,不够老婆搽头”等谚语,却是失败教训的总结,提醒人们要抓紧季节,不误农时。

如果我们把作物生产的全部过程分成几个环节,几乎每个环节都有一定的农谚。例如水稻从播种起,选用良种有“种好稻好,娘好囡好”等;培育壮秧有“秧好半年稻”等;插秧技术有“会插不会插,看你两只脚”,“早稻水上飘,晚稻插齐腰”等,施肥有“早稻泥下送,晚稻三遍壅”,“中间轻,两头重”等;田间管理有“处暑根头摸,一把烂泥一把谷”等等。拿水稻一项来说,浙江就有500条左右农谚。农民有了这些农谚,就好象现在有了技术指导手册一样,曾经起过很大的指导作用。特别是在一些老农民中都还保留有这种习惯。1959年我们在丽水县向一位老农了解当地播种粟的经验,他就举出“红粟头上一枚针,只怕浅来不怕深”的农谚,并且拿粟和芝麻相比,说:“芝麻头上两瓣叶,只怕深来不怕浅”的农谚,生动地说明了单子叶植物(如粟)和双子叶植物(如芝麻)对播种深度的不同要求。我们在平阳县总结当地种植龙爪稷(当地称粟)的经验时,农民又举出“稻倒收一半,麦倒没得看,粟倒一箩收箩半”的农谚,说明龙爪稷的特点是不怕倒伏。诸如此类的例子是不胜枚举的,足以证明农谚对指导农业生产起着很大的作用。

三、农谚内容的特点

农谚讲的是农业生产。广义的农业生产包括农、林、牧、副、渔五业,农之中还包括农作物、果蔬、蚕桑等,这些内容在农谚中都有。再说,农业生产离不开土壤、肥料、水分、温度以至于季节、气象、气候条件,这些方面在农谚中占有大量内容。农业生产又是由人在进行的,因此农谚中还有很多内容离不开人与人的关系,经营管理的经验等。解放前费洁心所收集的《中国农谚》,是由时令、气象、作物、饲养、箴言等五大部分组成的,虽然不很理想,但可以从这个分类中看出农谚内容的几个特点。据笔者对该书5953条农谚的统计。[1] 属于时令之部的为2961条,占全部的40.45%;气象之部1556条,占26.22%,作物之部1020条,占17.18%;饲养之部251条,占4.23%;箴言之部707条,占11.91%。从个分配的百分率可以看出两点:其一,气象与时令的农谚共占2/3,反映了农业生产发展过程对自然条件的依赖性。不违农时,适时播种,是进行农业生产的先决条件,从原始的刀耕火种到现代化的机器耕种,农业技术起了多么大的变化,只有适时播种是不能任意改变的。为了正确掌握农时,几千年来劳动人民总结了丰富的经验,经受了足够的教训,因而以时令为中心的农谚竟占到40%左右。旱、涝、风、寒等自然灾害在小农经济的封建社会时期,更是无法克服的莫大威胁,因此企图掌握自然灾害规律的农谚也占到1/4。

费洁心所收的农谚,限于他个人的条件,共只5953条。建国以后,农业出版社以吕平为主,进行了有的全国农谚收集工作,共得10万余条,经过归并整理分类,共得31400余条,分成《中国农谚》上下两册出版。上册是农作物部分,包括大田作物、棉麻、果蔬、蚕桑、豆类、油料直至花卉为止,据笔者统计,共约16200余条;下册为总论及畜牧、渔业、林业等部分,总论包括土、肥、种、田间管理、水利及气象等,共约15200余条。又将该书上下两册按类分别统计结果,大体上同上述费洁心的统计结果类似。但所见的规律性更为明显。即全部农谚中,以气象农谚最占多数,共得7903条,占全部的25.16%。其次就是水稻,共4573条,占全部的14.56%;第三是麦类,共3596条,占全部的11.45%。其余的分散到各种作物上,条数有多有少,都远不及稻麦那样多。稻麦及粟黍类农谚条数的比例,很像笔者对《古今图书集成》草木典谷部文献所作统计的结果,在《集成》中,也是以稻的文献量占首位,各种麦合起来居次位,粟黍又次之,三者所占比重超过其他任何的作物。[2] 文字记载量的比重同农民口头谚语的比重如此一致,是客观事物规律的如实反映。将果树和蔬菜类供不应求也只得1571条,占全部的5.00%。粮食方面,像玉米和甘薯是迟至明末才引进普及的。玉米很快积累起222条,当然比重不高,仅占0.70%;甘薯积累起366条,占1.16%。自古农桑衣食并举,棉花较之蚕桑是后起的,但推广极快,积累的农谚超过了蚕桑,棉花有1243条,占3.95%;蚕桑只355条,占1.13%,蚕桑的农谚不应这样少,其原因待查。农作物和畜牧这粮畜两条腿中,畜牧部分的农谚远少于作物,只有1433条,占全部的4.56%,这是中国农区食物结构的特点,农区人口增长的压力使得农区拿不出更多的土地饲养家畜。在家畜的农谚中,以猪最多,猪在南方是舍饲杂食,不需草场牧地。家畜农谚一个突出之点,是对家畜的鉴别农谚较多,且很生动有据,很像汉代以来的《相马经》、《相牛经》之类,只是句子短少而已。

下面再就农谚内容的特点试作分析,归纳为三点六性:

地域性和普遍性。农谚的地域性,实际上反映了农业生产的地域性。例如不同地区作物种类不同,播种、收获季节不同等等。浙江农谚:“麦黄种麻,麻黄种麦”,陕西农谚则为“麦黄种糜,糜黄种麦”,这是作物因地域而不同。华北农谚“七金、八银、九铜、十铁”,“秋收不耕地,来年不能定主意”,这是反映北方冬季休闲、一年一熟耕作制的,在南方就不是这样,浙江农谚“草子种三年,坏田变好田”,“烂冬油菜旱冬麦”,反映浙江地区冬季不是种绿肥,就是种大小麦、油菜以及蚕豆、豌豆等,很少休闲,更没有七月八月就耕地准备过冬的。地域性差别最大的是播种期,华北种麦的适期是:“白露早,寒露迟,秋分种麦正当时”,浙江则是:“寒露早,立冬迟,霜降前后正当时”。种芝麻和小米,华北是:“小满芝麻芒种谷”,浙江则是“头伏芝麻二伏粟”。

但在许多农谚里,尽管地区不同,条件不同,却都有类似的说法。如大豆的“干花湿荚,亩收石八”,南北各地都这样说;浙江农谚“割麦如救火”和华北农谚“麦收如救火”一样;“寸麦不怕尽水,尺麦但怕寸水”在浙江、苏北等地都有同样农谚:“六月不热,五谷不结”,“有钱难买大肚黄”……等等都是普遍性的农谚。其所以这样,是因为它们反映了作物的生物学特性。作物的生物学特性是它本身遗传性的表现,其所要求的环境条件、栽培原理往往是具有共同性的,还有一些基本原理相同的栽培环节如深耕、增施肥料、中耕培土等,反映在农谚上也大体一样。如华北、陕西农谚“种田不上粪,等于瞎糊混”;苏北农谚“不施粪,瞎胡混”,浙江农谚“种田无师叔,只要肥料足”;以及华北农谚“锄头有三分水”和浙江农谚“旱来锄头会生水”等等,意思都一样。

不论地域性和普遍性,就其表达形式的类似来看,说明当初某条农谚可能发源于某一地区,随着传播开去,各地就按照自己地区的特点(如作物的、耕作制的、季节的、口语习惯等)予以变通,最明显的如播种期,几乎“××早,××迟,××××正当时”成为各地农谚的共同表达公式了。

概括性和科学性。概括性和科学性是农谚的最重要特点,由于农谚是口头相传的,必须简短流畅,便于记诵。但它的内容又很丰富,所以必须精练深刻,发人深思。许多农谚看来似属简单浅显,其实包含着深刻的科学原理,需要我们予以分析说明。例如种植绿肥的农谚:“若要草子好,经常三分燥。”一般地说,草子是喜欢湿润土壤的,但欢喜湿润并不等于不需要空气,农民特别指出“经常三分燥”。据科学研究证明,草子田土壤的湿度以70%左右最好,由于地下水位降低,增加了氧化层的厚度,缩短了还原层的厚度,可使根系及根瘤发展良好,这就是农谚的概括性和科学性所在。其他如“麦浇芽,菜浇花”6个字就概括了两种冬作的施肥关键;“山园直插,荡园斜插”,指出甘薯要根据不同水分条件,取不同的扦插方式。“牛粪冷,马粪热”,在牛马粪中还分冷热,似乎没有道理,实际上由于牛、马的饮料不同,粪中微生物的活动也不同,发酵发热的能力是大有差别的。有些栽培措施不但影响产量而且影响品质。如农谚指出:“九耘谷无毛,三削麦无糟”,是很有道理的,应该如何解释透彻,还值得深入考虑。有些农谚必须通过科学研究才能揭发其理论意义,例如“种稻难种三黄稻”,“有钱难买大肚黄”。农民水稻专家陈永康提出的三黄三黑问题,几年来通过中国农业科学院江苏分院和陈永康同志一起搞科学实验,初步明确了“黄是代表晚稻个体发育过程中在转折点上的一种生理状态,每次落黄后,植株即转向另一新的阶段”。这才算初步阐释了三黄问题,但是,目前还存在不同意见的争论。农谚中像这种概括性强,富有深刻科学原理的,还有很多需要我们用现代科学知识或通过具体试验研究,予以分析提高。

群众性和通俗性。农谚极大部分作者是广大的劳动群众,这就决定了农谚的思想、感情以至于表达形式必然是广大群众所喜闻乐见的,富有生活气息、泥土气息的,并且便于记诵,相互传播。其中最常用的是把生产技术措施与人的关系联系起来说明,最易为群众所接受。如说明拔秧以前要略施起身肥,以利发根,但又不必太多,农谚就说:“秧苗起身,还要点心”,以“点心”来比喻起身肥的作用和分量,恰到好处。冬季种麦子没有灰肥是很大的问题,农谚用“无灰不种麦,无酒不请客”来强调说明灰肥的重要性。稻缺氮肥,叶片发黄,亟需增施肥料,农谚用“稻子黄恹恹,主人欠它豆饼钱”来讽喻。玉米打顶后可以促使植株生长有力,结棒子粗壮,农谚就用“玉米去了头,力气大如牛”来比喻,其他如“番薯不怕羞,一直栽到秋”,“种田草子河泥,小孩糖梗荸荠”,“秀稻黄,吃块糖;秀稻黑,没得吃”等都是生动活泼而又含意深刻的好农谚。在我们继承农谚遗产、总结农谚的特点时,必须把握农谚的群众性和通俗性这一特色。

四、农谚结构的分析

为了更好地总结农谚,有必要对千百年流传下来的农谚,就其句法结构和表达方法作些剖视,以便从中学习一些对发展新农谚、创造新农谚有益的经验。

(一)农谚的句法 农谚的句子比较精炼朴素,但是把大量的农谚加以排以分析,就可以发现农谚的句子也相当错综复杂。先就每句的字数看,据笔者就全国农谚15823条(约36万字)的分类统计,[3] 最少的是3字一条,最多的是196字一条。如将字数不同的各条称为一个“句类”,则从3字一条顺次到58字一条,共有56种不同句类:从60字到196字,共有34句类,总计从3字条到196字条共有90句类。值得注意的是,这90种句类中各类所拥有的句子数是不平衡的,绝大部分集中于10、8、14、12、7、6、13、5、16、20、9和11等12种句类中,共有14524条,占总数的91.79%;而这12句类中,又以10、8、14、12、7、6等6句类为最多,共11857条,占总数的74.93%。另就浙江农谚农作物部分的统计来看,也存在同样的分配情况(表17)。

从下表可以看出很重要的几点:

1、农谚是人们口头流传的谚语,除个别情况外(如九九歌之类),一般每句类字数不宜太多,否则不便于口头传诵。尽管有些农谚可达100多字,而实际上占绝大多数的不超过20字,更多的是不超过14字。又因为农谚的内容很丰富,太短了就无法表达较多的内容,所以6字以下的5字、4字、3字句也不太多,在全部15823句农谚中,5字句只出现468句,占2.95%;4字句只出现150句,占0.94%;3字句更少,仅出现6句(因限于篇幅,这里没有将各句类所占分配情况一一列表)。

全国农谚及浙江农谚句类的分配

总 计|15823|100.00|1081|100.00

2由20字构成或由28字构成的句类(类似旧诗中的五绝、七绝)在农谚中不占优势(20字句共出现373句,28字句共出现132句),反之,却以20字和28字的半数即10字句和14字句占绝对优势,也是很值得注意的现象。

3在占总数四分之三以上的6、7、8、10、12、14字等6个句类中,偶数句占5种,奇数句仅7字一种,这也符合于我国人民口语或书写中常以成双表达的习惯。

在字数相同的每一句类中,其表达的方式还有好几种,例如同属10字句类,表达方式可以是5字加5字的(以5+5代表之,下同),也可以是3+7的,4+6的,6+4的等等。兹就常见的8字、9字、10字、11字、12字等5种句类的句式举例说明如下(表18)。

农谚各句类所包含的句式示例

8字句

句式|例句

4+4|清水下种,混水插秧

3+5|立了秋,在小一齐揪

2+2+2+2|旱插,早活;快长,快大

9字句

句式|例句

4+5|不怕天旱,只怕锄头断

5+4|七十天荞麦,八十天雨

3+3+3|六月到,卖棉被,买灰料

10字句

句式|例句

5+5|会插不会插,瞅你两只脚

4+6|买种百斤,不如留种一斤

3+7|七月秋,里里外外施到抽

3+3+4|一季草,两季稻,草好稻好

4+3+3|夏至后压,一担苗,一担薯

11字句

句式|例句

5+6|会种种一丘,不会种种千丘

6+5|花草田种白稻,丘丘有谷挑

4+7|千处粪田,不如一处来粪秧

7+4|立秋前早一天种,早一天收

3+3+5|破粪缸,不用甩,壅田多餐饭

5+3+3|种田不施肥,你骗它,它骗你

12字句

句式|例句

6+6|荞不见霜不老,麦不吃风不黄

5+7|要想多打粮,包谷绿豆种两样

7+5|种种甘薯种种稻,产量年年高

4+4+4|头麻见秧,二麻见糠,三麻见霜

3+3+3+3|春插时,夏插刻,春争日,夏争时

根据上表举例,笔者曾试将浙江农谚农作物之部1081条24句类排类,结果共得64种句式。如果就全国农谚来分类,句式当然还要多些。需要指出的是,常见的句式基本上都集中在常见的句类中,其余是比较次要的。而且由于口头传诵或文字记录上的差误,只要有一字、一音的出入,即会引起句式的改变。例如上表11字句类中4+7式“千处粪田,不如一处来粪秧”中,如果去掉“来”字,便属于10字句的4+6式了。因此,从继承遗产创造新农谚的角度看,值得注意的不是问到底农谚有多少句类句式,倒是要注意这许多句类句式中那些最为常用、易记易诵。例如9字句的“扒根的稻子培根的谷”,“打春的萝卜立秋的瓜”,10字句的“立了秋,不论大小一齐揪”,“立了冬,只有梳头吃饭工”,13字句的“立了秋,雨水收,有塘有坝赶快修”,“打了春,立了夏,先种黍子后种麻”,14字句的“头锄皮,二锄泥,三锄四锄花花离离”等都是以短长相配取胜,容易朗诵上口的好句式,值得我们继承学习。

(二)农谚的修辞方法 农谚除了句法结构的错综复杂变化以外,就其表达内容的修辞方法来看,也是丰富多的。农民群众知道通过各式各样的修辞方法来表达其生产技术经验,兹试举例说明如次:

比喻:农谚善用比喻,因而容易使人理解、接受。农谚中的比喻有两种,一种是明喻,一种是暗喻。以明喻较多,如“人无力,桂圆荔枝;地无力,河泥草子”,“熟土加生土,好比病人吃猪肚”,“冬雪是麦被,越压会越长”,“蚕豆盖层泥,好比三九盖棉衣”。暗喻如:“秧草起身,还要点心”,以点心隐指起身肥。不论明喻暗喻都是常用人的生活来相比,显得更加亲切易晓。

借代:农谚中常多借代手法,以局部代表全体,以具体代表抽象,这样就更其生动。例如“没有泥腿,饿死油嘴”,这里以“泥腿”代表劳动人民,以“油嘴”代表剥削者。又如“隔重山,多一担,隔条河,多一箩”,这是指异地换种可以增产,换种的距离、原则很难具体说明,农谚就用“一座山”、“一条河”来代表。

婉曲:这是农谚中应用得相当多的手法。农民喜欢用婉曲含蓄的话把本意烘托出来,例如“削断麦根,牵断磨心”,是说麦子需要勤中耕,中耕后可以增产,但他不用增产等明字眼,而说麦子加工,磨大量的麦粉时可能会把磨心都牵断了,这样烘托来说,以鼓励人们作好田间中耕工作。其他如“麦田舞龙灯,小麦同样生”是指小麦苗期镇压作用的;“小暑不见底,有谷没有米”是指不烤田会引起倒伏及秕谷的;“芝麻田三日晴,回家洗油瓶”是指天旱有利于芝麻丰收的;“立冬种豆一筷长,两粒豆子换一双”是警告不要失时播种的;“田头地角出黄金”是鼓励人们充分利用隙地种植各种作物的;“伤心割菜子,洒泪收芝麻”是指芝麻和油菜两种作物成熟时极易脱粒,遗失很多的。

铺张:这也是农谚中常见的手法,往往用于强调某种措施或某一环节的重要性。例如强调油菜腊肥的重要说:“千浇万浇,不及腊粪一浇”;强调处暑前后稻子灌水的重要,就用“千车万车,不及处暑一车”;强调秧田施肥的重要,说:“会施施一丘,不会施施千丘,施千丘不如施一丘。”遇到这种铺张的农谚,就不可照字面直解,要认识它是文字夸张的手法。

比拟:大抵是将物比拟作人,富有感染力。例如:“大豆耳聋,越锄越通”;实际是指大豆需要中耕,根系及根瘤才能生长良好。“麦子屁股痒,越圧越肯长”是指镇压促进了分蘖的。

叠字:是农谚中屡见的表达手法。例如:“多掼掼,割稻饭;多抖抖,割稻酒”;“头耘堆堆平,二耘挖挖根,三耘捧捧圆”,“稻子黄恹恹,主人欠它豆饼钱”;“种种甘薯种种稻,一年两头好”;“玉米结婚,子子孙孙”;“麦岭狭窄窄,一亩还无半亩麦,麦甽宽荡荡,一亩抵当半亩用”;“立夏播种,摘来棉花胖朵朵,小满播种,摘来棉花瘪塌塌”;“白露白迷迷,秋分稻头齐”……等等都是。

省略:为便于口头背诵,省略是农谚的重要手法之一。以省去作主词用的名词为最多。例如:“千箩万箩,不如根头一箩”,这是指草子施灰肥的,省去草子和草木灰两个名词。“早瘟迟冻,不瘟不冻,霜降立冬”,是指油菜播种和毒素病、冻害的关系的,省去油菜播种四字。“天花不嫁自家婆”省玉米两字。也有省去动词的,如“冬至中,暖烘烘,冬至头,冻死牛”,是指冬至逢月中或逢月初之意。

对比:有的把两种作物的不同生物学特性放在一起对比。例如“麦粟燥,稻要泡;麦怕浸,稻怕晒”,“红粟田三日落,回家好换锅;芝麻田三日晴,回家洗油瓶”,“稻倒一半麦倒无”,“烂冬油菜旱冬麦”等;有的把同一种作物的不同技术要求加以对比,例如“早稻搭一搭,晚稻插到塥”,“早稻水上飘,晚稻插齐腰”等;有的把不同操作技术要求加以对比,如“清水下种,浑水插秧”,“冬至前犁金,冬至后犁铁”等。

农谚中还有一种突出的表现手法,是借主语和宾语的互调位置或定语的互调位置体现完全不同的意思。例如“田不等秧,秧不等田”,“麦不离豆,豆不离麦”,“麦黄种麻,麻黄种麦”,“苗多欺草,草多欺苗”等等,都是通过主语与宾语互调位置收到效果的。又有“寸麦不怕尺水,尺麦但怕寸水”,“九成黄老十成收,十成黄老九成收”等则是借定语互调收到效果的。

从以上对农谚的句法和修辞方法的初步分析来看,可以体会到农谚不但内容丰富,切于实用,就是在表达内容的句法和修辞方法方面也有同样丰富的创造。这对我们以后如何总结农谚,分析农谚,创造新农谚无疑有很多启发。

五、怎样正确理解农谚

前面谈到农谚的特点之一是群众性和通俗性,似乎农谚的易晓易懂是不成问题的,事实并不尽然。由于农谚的地域性、概括性加上历史因素,有些情况已经时过境迁,有时要完全正确理解一句农谚倒不是一件简单的事。例如笔者在某次油菜丰产座谈会上,听到平湖县一位农民说到一句农谚:“冬至月中,香菜打一盅”,他表示不明确是什么意思要求大家解释。另一次,听到一位河南农民介绍孬地小麦克风农谚“参不落,只管种”,也是不明其意。对于农业科学工作者来说,具有现代的农业科学知识,理解农谚应该不成问题,可是也不尽然。如果不充分熟悉农谚的各种特点,很容易“以今套古”,理解得过了头。例如“小暑不见底,白露枉费心”,原是指单季晚稻排水烤田的,有的同志联系到水稻的群体结构,以为小暑不见底,指此时应该封行了,小暑不封行,到白露就太迟,叶面积系数太小,没有充分利用光能……这是过头之例。“千浇万浇,不及腊粪一浇”,原是强调腊肥重要的意思,可是有的同志偏偏理解这句农谚只主张施一次腊肥就够了,显然是没有从农谚的特点出发,理解过死了。我们在整理过程中,也曾发生自作聪明,把原来对的改成错的例子。如“三月清明你莫慌,二月清明早下秧”,在整理中把“三”“二”对调了一下,变成“二月清明你莫慌,三月清明早下秧”却反而弄错了。怎样正确理解农谚,据我们初步的体会,应该注意以下几点:

(一)注意天文、气象、历法、节气方面的常识 在农谚内容分类一节中已经指出,农谚中三分之二是属于气象、时令的东西,因此,要正确理解农谚,必须具备这方面的一些知识,包括常见的星宿,计算年月日时辰的天干地支以及“九九”、“三伏”、春社、秋社之类。这些东西与我们现在的日常生活关系愈来愈疏远了,如果不具备这些常识,遇到这一类农谚就不容易理解。例如“参不落,只管种”,参是古代二十八宿中西方七宿之一,这是以参星不落为标准,来定小麦播种期的农谚。“箕与风,毕与雨”,“月丽于箕,风扬沙”等,箕和毕也都是星座的名称。“分了社,满天熟,社了分,没得啃”,这是指春社和春分之前或在春分之后与粮食丰歉的关系的,“分后社,晚稻无上下;社后分,晚稻大株根”,这里的社是指秋社,分指秋分,这种说法本身是无稽的,可是不了解分与社的所指,就无从取舍抉择。这类农谚还是不少的。[4]

(二)是要注意注意农谚的省略手法 农谚由于口语的限制,常常需要简略,而且所略的往往是最重要的主词。这在特定地区特定条件下是不成问题的,可是对于收集、整理、注释者来说,数量一多,常常闹不清楚,或者张冠李戴,这就要我们要有较广泛的生物学的、农业的知识。

天气通的国际预报

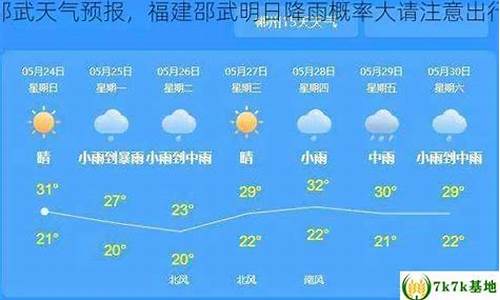

大田地种麦,用多少斤比较合适?需要注意些什么?以我多年的种植经验,每亩种多少斤麦种有以下几点需要注意,要看种植的时间,如果是在适期(黄淮海麦区一般10月5日到20日为适期)越靠前用麦种越少,适期后期可以适当增加用量。要看麦种的分蘖能力,分蘖能力强的品种可以少用种,反之适当多用几斤。要看温度如果天气预报种麦以后的一段时间温度偏高则要少播,如果温度比常年偏低则适当多用种。

要看前茬种植的什么作物,如果是大豆或蔬菜类作物,这样的地块好耕作可以少用种,如果是玉米等高杆作物残留多不好耕作则需适当多用种。要看土质,如果是沙性等比较松散的话,这样的土质覆盖性好麦种出芽率高可以少用种,如果是红土等比较坚硬的土质,这样的土质旋耕后容易出现土坷垃,这样就不好出苗一定要多用种。以我们河南新乡地区为例,常规品种一般适期前期25斤麦种,适期后期用30斤麦种,(当然如果土质比较坚硬坷拉多墒情又不好,用到35到40斤也是可以的)适期以后每三天增加一斤用种量,最多不超50斤。关键做到因地制宜灵活运用,当然还有土地的肥沃情况,地肥宜稀地薄宜稠等。

种多少斤合适,是密植问题,从生产实践来看,密了不行,稀了也不会高产。即合理密植,因为合理密植能充分有效地充分利用地力、阳光,制造更多的养分,促进小麦生长健壮,群体合理,既能多长穗,又能抗倒伏,最后达到高产目的。按现在生产水平和科技水平看,主要依靠主茎成穗提高产量,即亩收40~50万穗,基本苗必须在20~25,保证每株有一个以上分蘖,这样每亩下种量在20斤上下。这是一般情况,播量还要看地力、茬口等因素,如土地肥沃,又是早茬,播量应是18斤左右,如果地力差又是晚茬麦,播量应在25斤左右。另外也要考虑所使用的品种分蘖特性,分蘖力强的要减少正常播量的15%,以多分蘖取胜,力争每株有3~4个分蘖,年前争取有足够的群体。反之增加增加15%,以多主茎成穗为主,减少无效分蘖的出现。

每个部门都有必要成立执法队吗

美国:安克雷奇凤凰城 洛杉矶圣地亚哥旧金山华盛顿迈阿密奥兰多亚特兰大檀香山芝加哥威奇托波士顿布鲁克林 奥古斯塔底特律明尼阿波利斯夏洛特俾斯麦大西洋城特伦顿圣达菲纽约尼亚加拉瀑布南奥特瑟尼科费城哥伦比亚盐湖城西雅图查尔斯顿黄石公园波特兰匹兹堡兰开斯特休斯敦丹佛曼彻斯特格兰德艾兰克来顿达拉斯圣安东尼奥俄克拉荷马城新奥尔良长滩辛辛那提

澳大利亚: 阿德莱德 布里斯班 凯恩斯 堪培拉 达尔文 弗里曼特尔 墨尔本 珀斯 悉尼

英国:伦敦巴斯贝尔法斯特伯明翰布拉德福德布里斯托尔剑桥加的夫切尔姆斯福德考文垂爱丁堡格拉斯哥赫尔莱斯特利物浦梅德斯通曼彻斯特牛津谢菲尔德约克韦茅斯达特福德温布利旺兹沃思切森特格林威治泰恩河畔纽卡斯尔因弗莱尔布里哲夫阿伦多彻斯特哈德利伯纳姆温莎朴茨茅斯斯旺西南安普敦利兹

加拿大: 怀特霍斯 萨尔坦 夏洛特敦 埃德蒙顿 哈里法克斯 蒙特利尔 北悉尼 渥太华 魁北克 多伦多 温哥华 温尼泊卡尔加里班夫维多利亚

新加坡: 武吉知马 新加坡

日本: 山中湖村 前桥 美瑛 兵库 富士见 大分 川本 枥木 德岛 鸟取 青森 千叶 广岛 鹿儿岛 金泽 北 神户 熊本 京都 松山 长崎 名古屋 那覇 奈良 新潟 冲绳 埼玉 大阪 札幌 东京 横滨 长野 静冈福冈仙台

马来西亚: 新山 瓜拉立卑 莎亚南 吉隆坡 丁加奴 古晋 马六甲 巴六拜 哥打京那巴鲁兰卡威亚庇槟城

新西兰: 罗托鲁瓦 新普利茅斯 奥克兰 基督城 达尼丁 汉密尔顿 黑斯廷斯 霍基蒂卡 科罗曼德 皇后镇 惠灵顿

韩国: 济州岛 仁川 水原 大邱 大田 义城 首尔 浦项 全州 釜山安养

俄罗斯: 伊尔库茨克 喀山 哈巴罗夫斯克 莫斯科 下诺夫哥罗德 新西伯利亚 鄂木斯克 圣彼得堡 萨马拉 海参崴 弗拉迪米尔 叶卡捷琳堡

巴西: 圣保罗 萨尔瓦多巴西利亚卡萨布兰卡里约热内卢

德国: 班贝格 班贝格 柏林 科隆 德累斯顿 杜塞尔多夫 汉堡 汉诺威 海德堡 莱比锡 曼海姆 慕尼黑 纽伦堡 卡塞尔 法兰克福波恩斯图加特多特蒙德不莱梅

意大利: 巴里 贝加莫 卡利亚里 佛罗伦萨 热那亚 米兰 那不勒斯 巴勒莫 比萨 庞贝 罗马 特伦托 的里雅斯特 都灵 维罗纳

法国: 阿尔让斯 波尔多 戛纳 卡尔卡松 第戎 里尔 里昂 马赛 南特 巴黎 斯特拉斯堡 图卢兹 佩皮尼昂 阿雅克修凡尔赛布雷斯特尼斯

西班牙: 马略卡 巴塞罗那 毕尔巴鄂 休达 格拉纳达 马德里 马拉加 特纳里夫圣克鲁斯 塞维利亚 巴伦西亚 萨拉戈萨 梅里达 布尔戈斯 科尔多瓦 维多利亚加那利群岛

丹麦: 奥尔堡 奥胡斯 哥本哈根 欧登塞赫尔辛格

印度: 阿格拉 奥恰 菩提迦叶 马尔冈 霍斯佩特 克久拉霍 迈索尔 坦贾武尔 乌代浦尔 艾哈迈达巴德 阿杰米尔 阿姆利则 班加罗尔 加尔各答 科钦 海得拉巴 马杜赖 孟买 纳盖科伊尔 新德里 特里凡特浪 毗底沙 比卡内 瓜里尔 奥兰加巴德 金奈 克来顿

埃及: 埃德夫 亚历山大 阿斯旺 开罗 道瓦尔 奈卜格 锡瓦 埃尔托

希腊: 雅典 科林斯 帕特雷 罗兹 萨拉米斯 特里波利 锡弗诺斯

挪威: 莱康厄尔 纳尔维克 米达尔 卑尔根 奥斯陆斯瓦尔巴德

捷克: 布拉格

荷兰: 阿姆斯特丹 马斯特里赫特 鹿特丹 海牙 乌特勒支

葡萄牙: 丰沙尔 里斯本 波尔图

阿根廷: 布宜诺斯艾利斯 马德普拉塔 科尔多瓦 罗萨里奥 乌斯怀亚

古巴: 巴亚莫 哈瓦那 比那尔得里奥 圣地亚哥 巴拉德罗

乌克兰: 哈尔科夫 第聂伯彼得罗夫斯克 基辅 利沃夫 敖德萨 辛菲罗波尔

乌兹别克斯坦: 撒马尔罕 塔什干

乌拉圭: 蒙得维的亚 科洛尼亚埃斯特角

伊拉克: 巴士拉 巴格达

伊朗: 库姆 伊斯法罕 设拉子 德黑兰

利比亚: 的黎波里

匈牙利: 布达佩斯 格莱德

南非: 开普敦 约翰内斯堡 比勒陀利亚

印度尼西亚: 雅加达 新加拉惹 泗水 丹戎槟榔 日惹 龙目岛巴厘岛登巴萨万隆

叙利亚: 大马士革

吉尔吉斯斯坦: 比什凯克

哈萨克斯坦: 阿斯塔纳阿拉木图

哥伦比亚: 波哥大 圣何塞亚美尼亚佩雷拉哥斯达黎加

土耳其: 尼代 萨夫兰博卢 安卡拉 安塔利亚 伊斯坦布尔 伊兹密尔

墨西哥: 墨西哥城 瓜达拉哈拉 坎昆

奥地利: 格拉茨 茵斯布鲁克 萨尔茨堡 维也纳 梅尔克 拉姆绍

巴哈马: 弗里波特城 拿骚

巴基斯坦: 斯卡杜 伊斯兰堡 拉合尔 拉瓦尔品第

智利: 圣地亚哥

朝鲜: 熙川 清津 开城 平壤 新义州

柬埔寨: 暹粒 西哈努克 金边

比利时: 布鲁日 鲁汶 安特卫普 布鲁塞尔 沙勒罗瓦 根特 列日 那慕尔

沙特阿拉伯: 麦加 利雅得

波兰: 格但斯克 莱格尼察 罗兹 华沙 弗罗茨瓦夫 波兹南

泰国: 象岛 罗勇 甲米 曼谷 清迈 华欣 芭堤雅 阿育塔亚 普吉岛 湄宏顺 彭世洛 苏梅岛素可泰清莱拜县

爱尔兰: 科克 都柏林 戈尔韦 利默里克 沃特福德

瑞典: 基律纳 厄勒布鲁 哥德堡 马尔默 乌普萨拉 卡尔斯塔德斯德哥尔摩

瑞士: 达沃斯 沙芙豪森 巴塞尔 伯尔尼 日内瓦 洛桑 卢加诺 卢塞恩 蒙特勒 苏黎世 尔马特 因特拉肯

白俄罗斯: 博布鲁伊斯克 莫济里 鲍里索夫 明斯克 平斯克 格罗德诺 布列斯特

秘鲁: 安塔利马库斯科

突尼斯: 突尼斯市

立陶宛: 克莱佩达 考纳斯 维尔纽斯

索马里: 摩加迪沙

缅甸: 东枝 曼德勒 仰光蒲甘

罗马尼亚: 布加勒斯特

老挝: 占巴色 琅勃拉邦 巴色 沙湾拿吉 万象

芬兰: 罗凡涅米 坦佩雷 赫尔辛基

菲律宾: 塔比拉兰 卡利博 安杰利斯 宿雾 马尼拉 奥隆阿波 帕西格 圣巴勃罗 泰泰 佬沃 公主港

蒙古: 乌兰巴托

越南: 大叻 鸿基港 老街 芒街 琼琉 芹苴 海防 河内 胡志明市 顺化 藩切 甘露 谅山 岘港 芽庄

阿富汗: 喀布尔勘塔哈赫拉特

阿联酋: 阿布扎比 沙迦 迪拜

马达加斯加: 马仁加 苏阿涅拉纳 伊翁古 塔那那利佛 塔马塔夫

乌干达: 金贾 坎帕拉

亚美尼亚: 埃里温

伯利兹: 伯利兹城 贝尔莫潘

佛得角: 普拉亚

保加利亚: 鲁塞 布尔加斯 普列文 普罗夫迪夫 索非亚 旧扎戈拉 瓦尔纳

克罗地亚: 杜布罗夫尼克 斯普利特 萨格勒布里耶卡

关岛: 阿加尼亚

冰岛: 雷克亚未克阿库雷立

列支敦士登: 瓦杜兹

利比里亚: 蒙罗维亚

加纳: 阿克拉 库马西

加蓬: 利伯维尔

北马里亚纳: 塞班岛 天宁岛

博茨瓦纳: 哈博罗内 马翁

卡塔尔: 多哈

卢森堡: 卢森堡

厄瓜多尔: 昆卡 瓜亚基尔 基多

厄立特里亚: 阿斯马拉

喀麦隆: 雅温得布埃亚

土库曼斯坦: 阿什哈巴德

圣赫勒拿: 詹姆斯敦

圣马力诺: 圣马力诺

坦桑尼亚: 达累斯萨拉姆

埃塞俄比亚: 登比多洛 贡德尔 亚的斯亚贝巴

塔吉克斯坦: 杜尚别

塞内加尔: 达喀尔 圣路易

塞拉利昂: 博城 弗里敦

塞浦路斯: 尼科西亚 帕福斯

塞舌尔: 维多利亚

多哥: 洛美

多米尼克: 罗索

委内瑞拉: 加拉加斯 马拉开波巴伦西亚

孟加拉国: 吉大港 达卡

安哥拉: 罗安达

安圭拉: 瓦利

安提瓜和巴布达: 圣约翰

安道尔: 安道尔城

尼加拉瓜: 马那瓜

尼日尔: 尼亚美

尼泊尔:博克拉 婆罗多布尔 布德沃尔 勒利德布尔 巴克塔普尔 加德满都

巴巴多斯: 布里奇顿

巴布亚新几内亚: 莫尔兹比港

巴拉圭: 亚松森 康塞普西翁

巴拿马: 巴拿马城

巴林: 麦纳麦

布基纳法索: 博博迪乌拉索 瓦加杜古

布隆迪: 布琼布拉

所罗门群岛: 霍尼亚拉

拉脱维亚: 陶格夫匹尔斯 利耶帕亚 里加

摩洛哥: 阿加迪尔 卡萨布兰卡 拉巴特 丹吉尔

摩纳哥: 摩纳哥城蒙地卡罗

文莱: 斯里巴加湾

斐济群岛: 苏瓦 南迪

斯洛伐克: 布拉提斯拉瓦 波普拉德

斯洛文尼亚: 布莱德 科佩尔 马里博尔 柯尔特 卢布尔雅那 波斯托伊纳

斯里兰卡: 阿努拉德普勒 巴朗戈德 加勒 康堤 瓦里耶波勒 科伦坡

新喀里多尼亚: 努美阿

梵蒂冈: 梵蒂冈市

毛里塔尼亚: 努瓦迪布 努瓦克肖特

毛里求斯: 路易港

汤加: 努库阿洛法

法属波利尼西亚: 帕皮提帕亚

法罗群岛: 托尔斯港

波多黎各: 圣胡安

波黑: 萨拉热窝

洪都拉斯: 特古西加尔巴

海地: 太子港

爱沙尼亚: 皮亚尔努 塔林 塔尔图 库雷萨雷

牙买加: 金斯敦

特克斯和凯科斯群岛: 大特克

玻利维亚: 科恰班巴 拉巴斯 苏克雷塔利亚

百慕大: 汉密尔顿

科威特: 科威特城

科摩罗: 莫罗尼

科特迪瓦: 亚穆苏克罗 阿比让

约旦: 佩特拉 安曼

纳米比亚: 斯瓦科普蒙德 沃尔维斯湾 温得和克

肯尼亚: 蒙巴萨 内罗毕 纳库鲁

莫桑比克: 贝拉 马普托

萨摩亚: 阿皮亚

贝宁: 阿波美 科托努 波多诺伏

赞比亚: 卢萨卡 恩多拉

赤道几内亚: 马拉博巴塔

阿尔及利亚: 歇尔歇尔 特莱姆森 阿尔及尔 奥兰 安纳巴 君士坦丁 提亚雷特 比斯克拉

阿尔巴尼亚: 地拉那

马尔代夫: 马累

马拉维: 利隆圭

马绍尔群岛: 马朱罗

马耳他: 瓦莱塔

黎巴嫩: 贝鲁特

不丹: 廷布

苏丹:喀土穆苏丹港瓦德迈达尼

以色列:耶路撒冷埃拉特

塞尔维亚:贝尔格莱德

刚果:布拉扎维

津巴布韦:布拉瓦约

卢旺达:基加利

尼日利亚:阿布贾

中非共和国:班吉

韩国**熔炉故事发生地为什么叫雾津

每个部门都有必要成立执法队吗

2003-10-22 10:17:13 | 来源:来源:中国法院网 | 作者:方浩

近日,浙江省台州成立了气象行政执法支队,根据《气象法》的规定,该支队将承担依法保护气象设施;规范天气预报、灾害性天气警报的发布;对违法行为进行行政处罚等工作任务。毫无疑问,就合不合法而言,气象行政执法支队的成立无可厚非,但笔者由此想到的是:诸多行政管理部门组织成立自己的执法队伍,是否有此必要呢?

我国当前行政职能部门的划分,主要是依据所要进行管理的行业不同而设置的,如林业、农业、渔业、工商、文化、交通、土地等。同时,根据不同行业设置的不同行政部门机构,基本上都有相配套的部门行业法律、法规,并且在相应的行业法律、法规中都有“法律责任”这样一章,针对不同的违法行为,规定不同的行政或刑事处罚具体措施。因此,各个行政机关部门就必须依据相应的行业行政管理法,对属于自己职权范围之内的行政违法行为进行行政处罚。的确,依据不同行业进行行政部门分工进而实施专业化管理,是有其科学性的,但是,正是这样一种行政分工管理,造成了种类繁多的“大盖帽”,即不同行政机关的“执法队”。

实际上,各个行政部门机构都有自己的执法队并不是什么好事,一个显而易见的弊端就是人力的浪费和人员的冗杂。以气象行政执法支队为例,违反《气象法》的违法行为肯定有,但就现实情况来看,此类行为其实相当少见,为了处罚并不常见的违法行为而设立一支专业的执法队,那显然没有必要。此外,一个众所周知且最为社会关注的事实是:“执法队”往往是行政部门的利益源泉。当前,在公共财政体制尚未科学化、规范化的情况下,行政部门利益的多寡一般取决于其权力控制范围的大小,形成相对独立的部门利益,而获取部门利益的途径,无非就是靠执法队在职权范围内去收费和罚款。在很多地方,“执法队”的工作目的并不是为了实施行政处罚,而是为了搞创收,严重偏离“处罚与教育相结合”的原则,以致于在群众中造成很坏的影响。

行政机构的设置,可以以行业不同为基础,也可以依据不同的行政功能。行政处罚首先是调查行政违法行为,其次是作出处罚决定,最后是实施处罚行为。可见,前两项行政行为应当由不同行业的行政主管部门分别作出,而实施具体的行政处罚行为功能,则完全可以由专门的机构来履行,这样做,不但可以提高效率,减少行政负担的人员,还可以斩断或减少部门的利益。我想,“执法队”和“大盖帽”越来越少的时候,才是我们的行政机关越来越廉洁和高效的时候。

(作者来自浙江临海市大田街道办事处)

会车时请关掉远光灯

Shiva 5 2011-12-31 22:14:54

在开篇的天气预报里,雾津,这个虚构的名字就这样大摇大摆地跟在首尔、大田和光州的后面,进入人们的视野,仿佛在强调着这个白色浓雾之都或真或的存在。然而,被浓雾笼罩着的不仅仅是这个城市而已。

一场因远光灯引起的,让我不禁联想到韩寒的年末三响炮。这几篇最近被知识分子们热烈讨论的博文中说到:“当街上的人开车交会时都能关掉远光灯了,就能放心革命了。”显然,会车时不仅不关掉远光灯,反而高声鸣笛的雾津人,不是发动革命的料,雾津也注定依旧笼罩在白雾之中。

说实话,听到法官的宣判,孩子们哭了,我却松了一口气。至少法官说了被告犯罪性质极为恶劣,而不是以“戴套不算”为由来句“至于你信不信,反正我信了。”

一个值得推敲的细节是,在这场申诉中,痛哭流涕的、严守正义的,甚至是最后奋起抗议的民众都是聋哑人。那些普通人呢?一拨子在校长夫人的带领下张牙舞爪,颠倒是非;另一拨子则在事外冷眼旁观。看客,多么熟悉的词啊,或许你会想起从小悦悦身边经过的十八个路人,但也别忘了那个事不关己高高挂起的你我他。

噢,是的。我们绝不能把责任全推给雾津人,他们大概还被蒙在鼓里也不一定。你看,如此大规模的抗议居然都没有长枪短炮跟着,唯一对作过报道的媒体来自外地且而后便再无音讯。可苦逼的记者会告诉你,这绝不是他们收到的唯一禁令。你说:“没关系,今时不同往日了,我们有网络!我们有微博!”你知道,舆论的力量是强大的。案件被曝光之后立刻引起了重视,坏蛋也因此无法继续逍遥法外。然而,舆论也不是万能的,无论你怎么吵怎么闹,动车事故报告照样是千呼万唤始出来,彭宇案至今仍未翻案。

难道我们真的就束手无策了吗?那倒不一定。如果是我,我会把校长犯案的监控录像交给那位宿舍指导老师,要知道早已成为反腐的主力军,相信这位心狠手辣的宿舍指导老师看到自己的校长大人居然背叛自己做出如此下作之事必将火山爆发,检举出校长背后的官官相护,或许还会率先抱着校长躺在铁轨上。

面对那不堪入目的施暴镜头时,我不停安慰自己,故事的最后一定会是一个幸福美满的结局,否则也不可能拍出来过审的。然而现实总是比艺术要来的残酷。不过,大家也不必担心韩国友人们的心理承受能力,因为或许在他们的国家自有另一个和谐版上映。

说起来这篇东西真称不上是影评。

我看的是**,然而我也看到了生活。它演的是异国,却让我不由得想起了故乡。

豆瓣里的影评,只是影射了这个地方背后发生的故事吧,这**看完之后心里沉重了很久

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。