北京市天气预报一周天气预报15天_北京市天气预报一周天气

1.为什么天气很难预测?

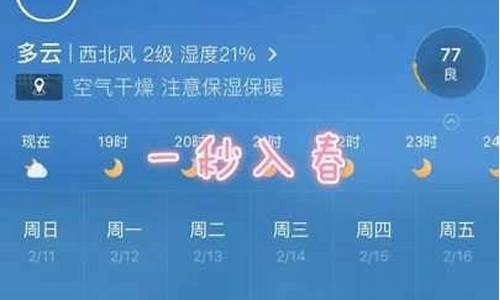

北京最近一周2020年2月10日至2月17日的天气情况都还算比较好好,整体的温度和空气情况令人愉悦,大家还是出门需要保暖,佩戴口罩,避免去人流量密集的区域赫尔空间。

北京市未来7天天气预报未来两三天,冷空气影响较弱,北京地区整体风力不大,白天的最高气温可回升至11~12℃,而夜间最低气温仍维持在冰点以下,这种情况下需要结合自身体感,及时增减衣物,谨防着凉感冒。此外,未来两天,大气扩散条件和能见度将逐渐转差,公众出行需注意交通安全,并做好健康防护工作。

北京今天的天气情况今天(10日),北京依然以晴天为主,气温继续回升,白天最高气温可达12℃。不过由于冷空气势力较弱,未来两天,当地的大气扩散条件和能见度将逐渐转差,公众出行需注意交通安全,并做好健康防护工作。

昨天早晨,北京南郊观象台观测到的最低气温为-6.5℃,出现在早上的07:29。上午,伴随着阳光的照射,气温迅速回升,到了下午16时,南郊观象台气温为6.5℃,平原地区大部气温可达8~10℃,东南部地区6~8℃,西部北部山区气温较高,最高气温已经超过了10℃。

今晨北京部分地区有轻雾,7点后能见度逐渐转好。

今天早晨6点到7点,北京平原大部地区能见度低于10公里,东南部地区能见度较差,低于1公里,早间出行需注意交通安全。不过白天依然晴天唱主场,气温继续攀升,根据市气象台早晨6时发布的预报,今天白天北京晴,早晨有轻雾或雾,北转南风2级,最高气温12℃;夜间晴,有轻雾或雾,南转北风1-2级,最低气温-5℃。

为什么天气很难预测?

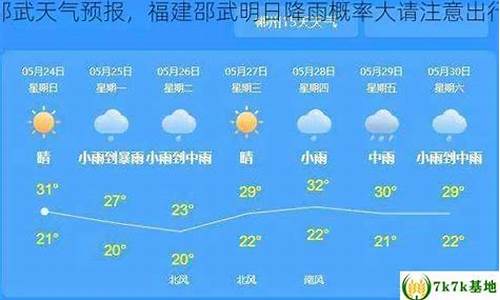

7月24日 多云间阴 北转南风 3级 31 22

7月25日 多云间阴 北转南风 3级 31 23

7月26日 多云间晴 北转南风 3级 32 23

7月27日 多云转雷阵雨 南转北风 3级 32 24

7月28日 阴间多云有雨 北转南风 3级 30 23

7月29日 阴间多云有雨 北转南风 3级 28 20

7月30日 多云 北转南风 3级 30 20

天气预报有时却令人失望。这其中有怎样的原因与困难?记者多方探访,告诉您——

“你们的天气预报怎么搞的,太没谱了!”

前些天,中国气象局国家气象中心主任、中央气象台台长矫梅燕,意外地接到了一位恼怒的陌生人在机场打来的质问电话。当天,北京机场出现大雾,但天气预报没有对这次大雾作出预报,结果航班延迟,耽误了这位乘客的行程。

当矫梅燕把这件事告诉中央气象台首席预报员杨贵名时,有着20多年预报经验的杨贵名“安慰”她说:在中央气象台会商室里,预报员经常会接到这样的电话。

“几乎每一次重大天气过程发生,我们都会接到这样的电话。有的态度非常严厉。”杨贵名对记者说。打电话者来自全国各地,他们的口音各异、身份不同,但抱怨的主题却一致:天气预报“不准”。

道是无晴却有晴

北京几次漏报、空报,或造成交通大瘫痪,或导致迎战“十年不遇的暴雨”落了空

在中央气象台所处的北京,天气预报“不准”的例子就有不少。3月18日至20日,北京市气象台发布的24小时最高气温预报与实际情况出现较大偏差,实际最高气温比前一天的预报值偏低5℃—6℃。3月30日,北京市气象台预报夜间有雨,然而,这场雨第二天早晨7点40分才开始下,导致很多人在上班途中遭到雨淋。

更让气象工作者尴尬的一幕,出现在3月23日——世界气象日。天气预报那天是阴天,结果北京城区却下了小雨。很多人来到中国气象局参观时,发现气象局的工作人员不得不撑着伞接待他们。

实际上,最近几年,北京还有几次漏报、空报给人们留下了深刻印象:2001年12月7日的小雪、2004年7月10日的暴雨以及2005年对麦莎台风影响的预报。这几次不太准确的预报,或造成交通大瘫痪,或导致市民做好准备迎战“十年不遇的暴雨”,结果却落了空。

据了解,北京的天气预报水平,在全国处于比较靠前的位置。天气预报有时不准确的现象,在全国都比较普遍。

中国气象局华风气象信息集团气象节目主持人宋英杰,搜集了不少讽刺天气预报不准确的“段子”。有人把唐代诗人刘禹锡的诗句“道是无晴却有晴”,用来讽刺天气预报的不准确。“这是我所听到的最有书卷气的嘲笑了。” 宋英杰说。

天气预报不简单

对大气运动机理的认识还有限;观测网络还做不到“疏而不漏”;还不能完全模拟大气演变;预报员水平有差异,这些都会造成预报不准

那么,天气预报为什么有时候不准确呢?

中央气象台及北京市气象台的专家告诉记者,天气预报看似简单,实际是一个浩大的系统工程。天气预报是以大气科学理论为依托,以各种气象探测手段为基础,以数值天气预报为核心,依靠预报人员的综合判断分析,最终形成的。“其中的每一个环节都存在某些不确定性,不可能每一次的预报结果都与实际一致。提高天气预报的准确率,现在仍是一个世界性的难题。”

首先,人类对大气运动机理的认识还有限。阴晴冷暖、雨雪风霜,各种天气产生和变化,都是由大气不断运动造成的。由于大气运动的复杂性,科学家们还不能真实地描述大气运动的细微结构。

其次,气象观测网络还做不到“疏而不漏”。气象探测已发展成为覆盖地基、空基、天基的立体观测系统,地面观测站、高空观测站、自动气象站、雷达观测站、气象星组成了时刻监视大气运动和变化的观测网。但这个网络对中小尺度的天气系统会有疏漏,就像大网捞小鱼,容易漏掉。而且观测资料可能会有误差,例如,风向、风速观测结果是用2分钟观测的平均值,可能就会有一定误差。

第三,数值天气预报模型不能完全模拟大气演变。天气的变化,是地球周围大气运动变化的结果,而大气运动变化,物理上要符合流体力学和热力学一些定律,这些定律可以用数学的语言,写成数学方程。人们利用高性能计算机,把天气预报问题变成数学方程求解的问题。这样的方法叫数值天气预报,这是现代天气预报的核心。然而,目前任何一套模型都不能真实地模拟大气演变,只是近似,必然存在误差。

第四,预报员之间的经验及水平会有差异。数值模式计算出来的预报结果,不能直接作为预报结论,预报员还要进行解释应用,根据当地情况进行订正。例如,北京北有燕山、西有太行山,天气预报必须考虑地形影响。预报员的个人经验也在复杂天气的预报和综合决策中起着重要作用。

天气预报是很复杂的系统工程。实际上,在发达国家,天气预报不准的现象也经常出现。2005年,美国暴雨预报准确率也只有22%,台风路径预报误差是103公里。宋英杰说,他曾经在国外同行那里看到过一本小册子,内容是提醒气象工作人员面对公众嘲讽,如何保持心理平衡。

与世界先进水平有差距

我国天气预报准确率、精细化程度、服务水平还有比较大的差距

改革开放以来,我国气象事业取得了长足发展,初步建立了以数值天气预报为基础、人机交互信息加工处理系统为平台、综合应用多种预报技术方法的天气预报业务技术体系。预报时效基本覆盖了10天以内的所有时段,旬天气预报、逐日滚动的7天天气要素预报和3天灾害性天气落区预报已在全国台站全面展开。台风、暴雨、大风降温、沙尘暴、高温等灾害性天气的预报预警水平明显提高。

10多年来,我国天气预报质量评分曲线,呈现上升的趋势。按国际通用标准来评,目前对于小雨的预报准确率为60%,暴雨接近20%,台风的路径误差约为120公里。

“虽然有几次出现较大误差,但总体来看,今年以来北京市气象台预报准确率还比较高。” 北京市气象台首席预报员孙继松说。据他介绍,北京市气象台1月至3月24小时气温预报(最高、最低气温)的准确率为70.4%;1月至4月13日, 24小时雨雪预报准确率为72.2%;1月至3月24小时5级以上大风预报准确率为84.6%。

气象专家们同时指出,与世界先进水平相比,我国天气预报准确率、精细化程度、服务水平还有比较大的差距。

中央气象台专家介绍说,我国数值天气预报的水平和自主创新能力还有较大差距。缺乏能满足精细化的要素预报需求的数值天气预报模式,模式的预报时效与精细程度与世界先进模式相比还有很大差距。专业数值预报模式主要还是以国外引进为主。资料同化系统与发达国家相比差距明显,这是制约我国天气业务整体发展的重要因素。

此外,我国数值天气预报产品解释应用的水平不够高。重大灾害性、关键性、转折性天气预报能力明显不足。

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,各级和公众对天气预报准确性、精细化的需求也随之提高,加深了人们对天气预报信息的依存度。这使得人们对天气预报的“希望”和“失望”同时增加了。

“最后一公里”不畅通

概率预报反映不确定性,更为科学;预警信息还难以在有效时间内传递到用户手中

气象专家指出,人们认为天气预报有时候“不准”,还有一个重要因素是,美国、日本等国家的天气预报中,对降水等气象要素实行的是概率预报,例如,“明天降水概率为70%”等。而在我国,北京等地曾经进行了一段时间概率预报,但由于人们不适应、不理解,概率预报不久就被取消了。

中国气象局华风气象信息集团总经理石永怡在国外参观天气预报节目制作时,看到气象专家预报说:“这一地区的雪,可能下,也可能不下。” 石永怡认为,这实际上就是概率预报,是比较科学的做法。

专家们还指出,我国气象预警信息发布“最后一公里”还不畅通,这不仅不利于防灾减灾,也在客观上增加了人们天气预报“不准”的印象。

不同的天气系统,其可预报性时效是不同的,例如,对于局地强对流天气(如龙卷风、冰雹、雷暴大风等等),以目前的科学技术,提前48小时以上报出它的具体位置、强度很难做到。

“龙卷风、冰雹、雷雨大风等强对流天气,从生成到结束往往只有几个小时,不可能提前很长时间预报。”矫梅燕说,“发达国家对强对流天气的预报时效也仅是十几分钟,虽然预警时间短,信息能及时传到人们手里。而我国预警信息的‘最后一公里’问题还没有解决,难以在有效时间内将预警信息发到用户手中,使他们能够取有效措施防御气象灾害。”例如,北京市2004年7月10日的暴雨,气象部门提前一小时发布了预警,但当时很多人没有获得这个信息,导致莲花桥等地大量车辆被积水所淹。

北京“7·10”暴雨后,解决了电视插播气象警报的问题,但是,目前天气短信是收费的,气象部门希望能与通信部门特别是移动通信公司建立天气临近预警无偿发布机制。

准确率提高需长期努力

2010年监测预警率达80%以上,中短期天气预报和大气要素预报准确率将大大提高

去年1月院印发《关于加快气象事业发展的若干意见》,指出了加快气象事业发展的重要性和紧迫性。中国气象局随即启动了业务技术体制改革,最终目的是提高气象预报预测水平和服务能力。

在技改总体方案中,天气业务的改革重点是完善精细化预报业务流程,促进灾害性天气和定量降水预报的突破;完善临近预报和短时预报业务,建设突发性灾害天气预警预报体系,增强对突发件气象应急保障能力;建立四维资料同化系统,加强数值天气预报及其解释应用等。

按照中国气象局确立的目标,到2010年将建立基本满足国家需求、功能齐备先进、结构完整优化的集约化、研究型和开放式天气业务技术体制,形成天气业务在国家、区域、省、地、县的有序布局,天气业务能力进一步增强,天气业务科技水平显著提升。

届时,气象部门将综合利用天基、空基和地基观测信息,实现对我国大部分地区天气和相关灾害的全天候连续监测,监测预警率达80%以上。建立以数值预报产品为基础的大气要素中短期精细化定量预报业务,中短期天气预报和大气要素预报准确率大大提高,4天降水预报达到2005年3天预报水平;台风、暴雨等灾害性天气的短期预报质量在2005年的基础上提高5%。(刘毅)

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。